Le premier parc zoologique de Qingdao fut installé au coeur du Parc Zhongshan, situé au sud-ouest de la ville, non loin du bord de mer. Plus d'une quarantaine de parcs nommés Zhongshan sont d'ailleurs référencés en Chine, cette appellation faisant hommage au Dr Sun Yat Sen. Celui de Qingdao est un des principaux de la ville et englobe de nombreuses installations et activités telles qu'un jardin botanique, le temple Zhanshan et une tour de télévision couronnée par un restaurant tournant.

En 1977, le Zoo de Qingdao fut déménagé vers le nord-ouest du Parc Zhongshan, au pied de la Colline Taiping, et fut alors étendu sur une trentaine d'hectares. Le relief accidenté, les différentes déclivités du terrain, les petites vallées offrent un cadre intéressant d'autant plus que la surface du zoo est couverte d'une dense végétation, particulièrement au printemps et en été. Une dizaine de pôles d'attractivité sont parsemés sur la superficie du zoo, parfois séparés les uns des autres de plusieurs centaines de mètres. Les installations sont malheureusement souvent assez primaires, peu esthétiques et le milieu est rarement enrichi. Un millier d'animaux, approximativement, appartenant à plus d'une centaine d'espèces, sont aujourd'hui présentés au Zoo de Qingdao.

Trois entrées permettent d'y accéder, une au nord, une au sud directement dans le Parc Zhongshan et la troisième à l'ouest. J'ai débuté ma visite matinale du 1er février 2007 par cette dernière et vais donc décrire la visite à partir de celle-ci. Plusieurs photographies, prises par Pierre Livet en décembre 2002 et juin 2006, sont également utilisées au cours de ce compte-rendu pour illustrer l'évolution des installations et le cadre végétal en haute saison.

Après avoir franchi l'entrée ouest du Zoo de Qingdao, le visiteur peut emprunter l'allée à gauche et ainsi atteindre, quelques centaines de mètres plus loin, les premières installations zoologiques. Il s'agit de deux petits bâtiments pour herbivores, chacun entouré de deux enclos. Dans le premier vivent quelques chameaux domestiques (Camelus bactrianus) puis trois yacks domestiques (Bos grunniens) dans le second enclos du premier bâtiment. Il s'agit ensuite de cervidés, une demi-douzaine de cerfs du Père David (Elaphurus davidianus), dont un mâle, et un couple de cerfs élaphes (Cervus elaphus), appartenant peut-être à une sous-espèce locale. Malheureusement, comme nous allons le voir, les panneaux d'identification et d'informations sont souvent très succincts, parfois erronés et seul le nom scientifique est donné en sus de quelques caractères chinois. De plus, ces mêmes panneaux sont placés à des endroits tout à fait étonnants. Ici, pour les herbivores, les panneaux sont apposés à l'arrière de l'enclos, sur la façade du bâtiment et pour pouvoir en apprécier les inscriptions, des jumelles ou un téléobjectif sont les bienvenus !

A côté de ces deux premières installations se trouvent deux enclos en pente, de superficie un peu plus grande mais aussi peu enrichie. Une vingtaine de cerfs sikas (Cervus nippon) portaient lors de ma visite leur pelage hivernal, rendant difficile l'identification de la sous-espèce. Trois jeunes cerfs du Père David partageaient le second enclos avec un jeune cerf sika.

Le cerf du Père David, cervidé particulièrement singulier, est une espèce aujourd'hui bien représentée en captivité, tant en Europe qu'en Asie, mais il n'en a pas toujours été ainsi... Il est considéré comme un exemple du rôle que peuvent jouer les parcs zoologiques dans la conservation et de l'importance de leurs partenariats. En 1800, l'espèce était déjà considérée comme éteinte dans la nature mais les Chinois avaient pu maintenir une harde relativement importante dans un parc impérial près de Pékin. C'est d'ailleurs là que le père missionnaire Armand David la découvrit en 1865 et la fit connaître au monde occidental. Au tournant du dix-neuvième siècle, le stock impérial fut malheureusement intégralement détruit à la suite d'une inondation, puis de l'occupation du domaine pendant la Révolte des Boxers. L'espèce frôla l'extinction !

Heureusement, depuis sa découverte trente ans plus tôt, quelques individus vivants avaient été importés vers Paris et plusieurs parcs zoologiques européens, dont le domaine anglais de Woburn Abbey, appartenant au Duc de Bedford. L'avenir de l'espèce ne reposait alors plus que sur ces quelques individus et il fut décidé de les regrouper à Woburn Abbey. Là, la harde fut particulièrement bien soignée et prospéra tout au long de la première moitié du vingtième siècle, pour atteindre un effectif de 300 individus en 1946. Le Zoo du Bronx accueillit les premiers cerfs sur le sol américain en 1949. En 1956, quatre individus furent offerts au Zoo de Pékin par la Société Zoologique de Londres et furent les premiers à retrouver leur pays d'origine. Un autre retour important fut effectué en 1985 lorsque 22 cerfs nés à Woburn Abbey furent offerts au peuple chinois et que ces animaux retrouvèrent le domaine où ils avaient été découverts plus d'un siècle plus tôt.

Un peu plus loin sur le même chemin, cette fois à droite un peu en contrebas, le visiteur trouve un autre bâtiment, lieu de présentation de petits mammifères et de quelques chiens, particularité des zoos chinois. Les canidés domestiques ont en effet une place importante dans ces parcs depuis longtemps et il n'est pas rare d'observer de véritables collections de chiens de races. A Qingdao, cela est encore limité, mais le visiteur pourra voir d'autres canidés dans la zone pour enfants que nous décrirons plus loin.

Le bâtiment situé là comprend deux séries de cinq petites cages qui côtoient deux centrales plus grandes. Lors de ma visite, j'ai pu observer dans la première série deux lynx boréals (Lynx lynx), un couple de porcs-épics chinois (Hystrix brachyura hodgsoni), deux renards polaires (Alopex lagopus) et un blaireau asiatique (Arctonyx collaris), parfois appelé à gorge blanche. L'individu présent était malheureusement particulièrement obèse mais possédait le petit nez de cochon caractéristique de son espèce. Sa robe un peu foncée le rapprochait peut-être d'une sous-espèce locale, les individus habituellement observés possédant des marques blanches plus importantes. Ou bien s'agissait-il d'un quelconque hybride ? Le blaireau asiatique est une espèce absente des collections européennes, mais relativement courant dans les zoos chinois. Il en est de même pour le porc-épic chinois précité, aussi appelé parfois acanthion chinois ou encore porc-épic de l'Himalaya.

Au centre, un chien Saint-Bernard et deux dalmatiens se partagent les deux cages. Quatre gros chiens de type mastiff sont présentés dans les trois cages suivantes, puis il s'agit encore d'un renard polaire, cette fois seul, et enfin d'un couple de chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides).

L'entrée nord du Zoo de Qingdao se trouve non loin de là et est sûrement au point culminant du parc zoologique. A droite du sentier, une arène est aménagée dans une cuvette du terrain. Un tour à dos de cheval y est proposé aux visiteurs pour 0,50 €, équivalent du droit d'entrée global.

Deux anciennes structures à gros barreaux ont été construites en contrebas, à flanc de colline. De conception ancienne, les cages sont vraiment petites et les animaux présentés y disposent de quasiment aucun enrichissement, à part peut-être un vieux tronc mort et quelques rochers artificiels. De plus, ils n'ont aucune possibilité de se soustraire à la vue des visiteurs ou de leurs congénères. La première installation comprend une série de quatre cages puis deux incluses dans une structure circulaire et enfin à nouveau deux cages. Lors de ma visite, j'y ai observé trois panthères tachetées (Panthera pardus) et trois panthères noires, toujours présentées seules dans les six premières cages. Les deux dernières étaient occupées par deux groupes de trois loups (Canis lupus). Les panthères ne semblaient pas appartenir à une lignée pure mais possédaient clairement des gènes de la sous-espèce de l'Amour pour les tachetées et du sang de Java ou d'Indochine pour les noires.

Le second bâtiment, un peu plus petit mais tout aussi sordide, inclut deux cages dans une structure circulaire et deux cages rectangulaires. Les deux premières étaient le lieu de vie d'un ours à collier (Ursus thibetanus) et de deux ours bruns (Ursus arctos) ; deux panthères tachetées vivaient encore dans les deux autres. Une série symétrique de petits boxes intérieurs se trouvent bien sûr à l'arrière des deux rangées de cages.

En empruntant un long escalier qui longe un haut mur, délimitant une étrange zone d'habitations au coeur du zoo, le visiteur atteint les installations des grands fauves. Il s'agit de deux plateaux, de taille relativement importante, séparés des visiteurs par un profond fossé rempli d'eau. Lors de ma visite hivernale, seul un tigre (Panthera tigris), probablement de la sous-espèce sibérienne, était visible. Le bâtiment aménagé à l'arrière du fond rocheux et dont les murs intérieurs sont décorés d'une fresque particulièrement impressionnante était malheureusement fermé. De l'extérieur, j'ai tout de même pu y observer trois jeunes tigres et un lionceau. Il est également fort probable que des lions adultes vivent là.

En empruntant quelques marches, le visiteur accède à une zone plane où sont installés de nombreux manèges et attractions. En été, un spectacle de perroquets et cacatoès est présenté sur une petite estrade. Lors de ma visite en février 2007, je n'ai vu aucune trace de la cage de présentation de fauves, tant décriée par Dr John Wedderburn dans ses descriptions des zoos chinois (voir www.aapn.org/zoopage.html). Il est probable qu'il s'agisse d'une installation temporaire durant les périodes d'affluence ou qu'une prise de conscience ait enfin entraîné, à Qingdao, l'abandon de ces pratiques, encore très courantes dans les zoos chinois.

Dans la zone la plus basse du Zoo de Qingdao sont installés les oiseaux et les reptiles. Une première volière, de forme sphérique, est le lieu de présentation de vautours moines (Aegypius monachus) et de vautours fauves (Gyps fulvus). Un jeune oiseau, appartenant probablement à une espèce de milan, peut-être d'aigle, vivait également dans cette volière en février 2007. Un peu en contrebas se trouvent deux enclos pour émeus d'Australie (Dromaius novaehollandiae) et autruches d'Afrique (Struthio camelus). Un petit bâtiment avec deux boxes vitrés y est adjoint.

Un plan d'eau, où les visiteurs sont également invités à faire une balade en barque, est bordé par deux bâtiments. Nous décrirons le plus important, lieu de présentation de reptiles, un peu plus loin. Le second, de taille plus réduite et à la géométrie compliquée, est divisé en deux cages, malheureusement très peu enrichies. La première abrite quelques ratons laveurs (Procyon lotor) et la seconde des petits pandas (Ailurus fulgens) ; les individus présentés ici ne semblent pas appartenir à la sous-espèce styani, pourtant relativement bien représentée dans les zoos chinois. Celle-ci se caractérise habituellement par une taille un peu plus grande, par un front bombé et par une coloration rousse plus intense.

Une immense volière ronde est aménagée non loin de là. Relativement ancienne, elle a été repeinte récemment ce qui lui a soudainement donné une nouvelle jeunesse. Elle abrite aujourd'hui une très importante diversité d'oiseaux, originaires de tous les continents. Nous pouvons citer, sans être exhaustif : des cigognes blanches orientales (Ciconia boyciana), des spatules blanches (Platalea leucorodia), des hérons cendrés (Ardea cinerea), des bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax), des aigrettes garzettes (Egretta garzetta), des pélicans blancs (Pelecanus onocrotalus), des goélands cendrés (Larus canus). Il existe de nombreuses espèces de goélands souvent très peu représentées en captivité. La cigogne blanche orientale, aussi appelée cigogne à bec noir, est une espèce asiatique rare en captivité. Elle est considérée par certains auteurs comme une sous-espèce de Ciconia ciconia et est toujours présentée sous cette dernière appellation dans les zoos chinois, mais elle est reconnaissable au premier coup d'oeil à son bec noir et ses jambes rouges caractéristiques.

De nombreuses espèces d'anatidés vivent également dans la volière : canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha), sarcelle élégante (Anas formosa), canard pilet (Anas acuta), oie à tête barrée (Anser indicus), canard colvert (Anas platyrhynchos), cygne chanteur (Cygnus cygnus), cygne noir (Cygnus atratus), tadorne casarca (Tadorna ferruginea), canard mandarin (Aix galericulata) et fuligule morillon (Aythya fuligula).

Les grues sont également à l'honneur avec pas moins de cinq espèces : grue à cou blanc (Grus vipio), grue royale (Balearica regulorum), grue du Japon (Grus japonensis), grue cendrée (Grus grus) et aussi la très rare grue moine (Grus monacha). En Europe, seuls deux espaces zoologiques, Paradisio en Belgique et Vogelpark Walsrode en Allemagne, présentent cette dernière espèce.

L'ancienne entrée principale du zoo est située un peu gauche mais a été complètement murée et abandonnée pour quelque raison inconnue.

Le sentier de droite ramène le visiteur vers le plan d'eau déjà décrit, mais, cette fois, de l'autre côté. Un imposant vivarium y est installé depuis quelques temps. Il n'apparaît pas sur les plans récents mais son état semble tout de même attester de plusieurs années de fonctionnement ; il est donc très difficile de dater son inauguration. L'entrée est payante et coûte environ 0,80 €. Comme nous allons le voir, les panneaux d'informations dans ce bâtiment sont très succincts et les identifications des espèces présentées très hasardeuses, parfois même imaginatives, pour preuve la vipère des cent pas, présentée comme Peinag kistrodon acutus en trois mots, son véritable nom scientifique étant Deinagkistrodon acutus !

Une fois à l'intérieur du bâtiment, le visiteur découvre un long couloir peint tout en bleu et formant un L ; à gauche, un premier vivarium est le lieu de vie de varans aquatiques (Varanus salvator) ; en face de celui-ci se trouve un sombre bassin peu profond où vivent deux tortues vertes (Chelonia mydas), espèce relativement peu courante en captivité. De l'autre côté, à droite de l'entrée, sont aménagés quatre terrariums pour tortues. La paroi vitrée de deux d'entre eux est percée d'un trou rond de quelques centimètres de diamètre et les visiteurs sont invités à y jeter monnaie et billets... Ceci semble avoir un certain succès puisque les tortues vivent littéralement sur un tapis de billets de banque et le petit bassin de chaque terrarium est rempli de pièces diverses, tout ceci portant bien sûr un grand préjudice à la santé des animaux.

Les terrariums sont assez sombres et les individus souvent regroupés au fond autour du seul radiateur. Il est donc difficile de confirmer les identifications proposées. Les premières tortues sont des tortues à tête jaune (Indotestudo elongata), puis des émydes à cou rayé communes (Ocadia sinensis), espèce aquatique du sud-est asiatique et enfin des tortues à toit de l'Inde (Kachuga tecta), l'animal présenté dans de dernier terrarium ressemblant bien plus à une tortue hargneuse (Chelydra serpentina)...

L'autre branche du L est compartimentée en six terrariums de taille moyenne, mais toujours sans aucun enrichissement. Les reptiles ne disposent d'aucune structure naturelle ou d'endroit pour ce cacher... Des cobras indiens (Naja naja), ou plus probablement des cobras d'Asie centrale (Naja oxiana), parfois considérés comme formant une sous-espèce de Naja naja, cohabitent dans le premier terrarium avec une rainette Rana. Les autres terrariums sont occupés par de très nombreux serpents présentés comme des cobras royaux (Ophiophagus hannah) et des vipères des cent pas (Deinagkistrodon acutus), une des vipères asiatiques les plus venimeuses, très rare en captivité. Une tortue alligator (Macroclemys temminckii) vit dans le dernier terrarium au fond.

Un petit tunnel, encore plus sombre, s'enfonce dans le coeur du bâtiment. Il est bordé de quatre terrariums avec, à nouveau, de très nombreux serpents non identifiés. A sa sortie, le visiteur accède au deuxième corps du bâtiment où est aménagé un second couloir en L peint en bleu. Une salamandre géante de Chine (Andrias davidianus), espèce rare en captivité mais relativement courante dans les zoos chinois, pouvant atteindre un bon mètre de longueur mais plus petite que sa consoeur japonaise Andrias japonicus, vit dans un petit bassin. Cinq aquariums de taille réduite sont le lieu de vie d'arawanas (Osteoglossum bicirrhosum), de gouramis géants (Osphronemus goramy), d'arapaïmas (Arapaima gigas) et de poissons-chats à queue rouge (Phractocephalus hemiliopterus), mais, là encore, les identifications sont hasardeuses. Un python molure albinos (Python molurus), dont le vivarium semble particulièrement fier, est présenté un peu plus loin.

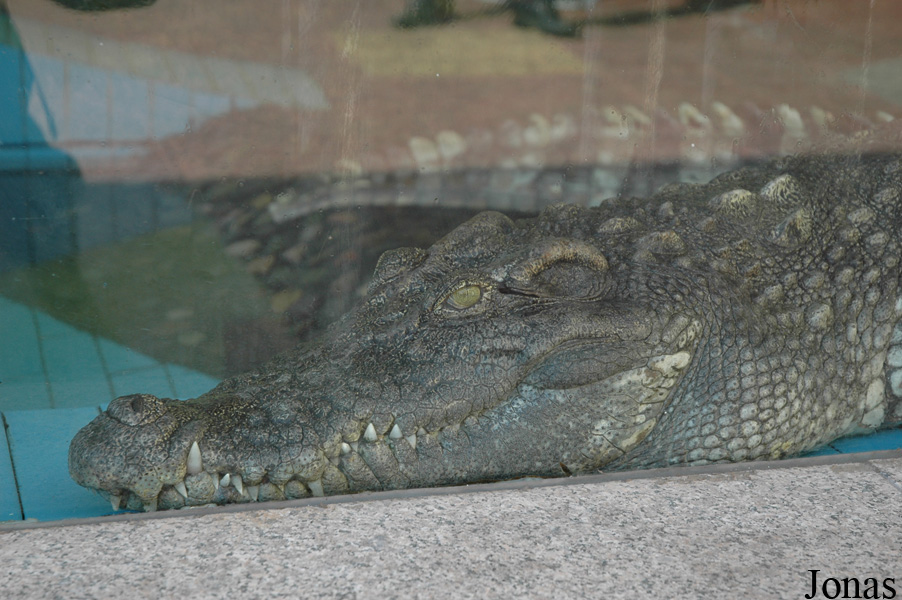

Le visiteur accède ensuite à une salle circulaire, surmontée d'une coupole bien visible depuis l'extérieur du bâtiment. Un phoque veau marin (Phoca vitulina) vit dans un grand terrarium aménagé avec un bassin ; deux plus petits terrariums démontables se trouvent à l'intérieur à chaque extrémité et sont occupés par deux pythons molures de Birmanie (Python molurus bivittatus). Une petite cour extérieure se trouve juste à l'arrière ; deux crocodiles indopacifiques (Crocodylus porosus) sont présentés dans une structure symétrique au bassin intérieur du phoque. Un second phoque veau marin vit dans un minuscule bassin. Enfin, trois grands terrariums sont aménagés sur la façade extérieure du bâtiment ; celui du milieu abrite des dragons d'eau (Physignathus cocincinus), dans les deux autres vivent deux crocodiles indopacifiques présentés comme un faux-gavial de Malaisie (Tomistoma schlegelii) et un crocodile du Siam (Crocodylus siamensis). La sortie du vivarium se trouve juste après une petite boutique.

Le visiteur peut ensuite rejoindre la zone centrale du parc où il lui reste quelques installation à découvrir. A droite se trouve l'entrée d'une zone pour enfants où sont présentés divers animaux domestiques, tels que cochons, chèvres, moutons, mais aussi des chiens et quelques paons. Pour découvrir cette zone, le visiteur devra à nouveau s'acquitter d'un droit d'entrée équivalent à 0,50 €. Je n'ai pas pu la découvrir lors de ma visite, cette zone étant alors fermée.

En face de cette zone pour enfants se trouvent quelques volières aménagées sur trois terrasses successives. En raison de la saison hivernale, de nombreux oiseaux n'étaient pas visibles lors de ma visite. La première terrasse est occupée par une série de quatre petites volières puis une de plus grande taille, qui abritent habituellement des paddas de Java (Padda oryzivora), des capucins dominos (Lonchura striata) et des faisans de Colchide (Phasianus colchicus). Cinq petites volières sont aménagées sur la deuxième terrasse ; j'y ai observé une tourterelle des bois (Streptopelia turtur), mais il semblerait que des inséparables à tête rouge (Agapornis pullaria) y vivent également en été. Enfin, trois volières circulaires se trouvent sur la terrasse inférieure. Une basse-cour variée y a élu domicile : pintades de Numidie (Numida meleagris), paons, dindons, volailles...

Il reste maintenant encore à découvrir la collection de primates du Zoo de Qingdao. Celle-ci est finalement assez réduite, mais les trois installations qui abritent ces animaux sont de grande taille et impressionnantes par la masse de béton et le nombre de barreaux utilisés. La première structure est une fosse où est érigé un monticule rocheux. Une trentaine de macaques rhésus (Macaca mulatta) y vivent dans un milieu pauvre et peu naturel. Les visiteurs peuvent les observer au niveau du sol sur deux faces et sur tout le pourtour de la fosse en hauteur.

La seconde installation se situe un peu sur la gauche. Il s'agit d'un long bâtiment avec quatre cages en façade, autrefois conçues comme des îles et seulement grillagées à la fin de l'année 2006. Cette amélioration notable permet aux grands singes présentés ici de profiter d'un volume bien plus important mais l'aménagement intérieur reste encore à faire et aucun cordage ou enrichissement n'est pour le moment installé.

A l'intérieur du bâtiment, quatre cages vitrées correspondent aux quatre extérieures. Lors de ma visite en février 2007, la première était occupée par des perruches, dont des perruches à collier (Psittacula krameri) et des calopsittes élégantes (Nymphicus hollandicus). Un chimpanzé (Pan troglodytes), femelle présentée seule, vivait dans la seconde puis un hamadryas (Papio hamadryas) mâle, lui aussi seul, et enfin un couple de mandrills (Mandrillus sphinx). Ces derniers appartiennent à une espèce relativement peu représentée dans les zoos asiatiques. Des orangs-outans étaient également autrefois présentés dans ce bâtiment, il reste d'ailleurs quelques panneaux de signalisation.

A l'avant du bâtiment des grands singes se trouve une petite zone arborée avec quelques jeux d'eau. La dernière installation, et sûrement la plus grande des trois pour primates, se trouve à gauche et forme un L caractéristique. Il s'agit d'abord d'une longue rangée de sept cages, relativement volumineuses et potentiellement intéressantes, mais, encore une fois, bien trop peu enrichies ; sur la façade sud-ouest sont également aménagées deux autres cages, de taille encore plus importante.

A l'intérieur du bâtiment, la conception est identique avec neuf petites cages vitrées correspondant à celles à l'extérieur. Du fait des conditions climatiques hivernales lors de ma visite, tous les animaux se trouvaient à l'intérieur, souvent agglutinés autour des rares radiateurs, seules sources de chaleur. Un groupe de six sajous bruns (Cebus apella) était installé dans la première cage en entrant puis il s'agissait d'un premier groupe de neuf saimiris écureuils (Saimiri sciureus) et d'un second de trois individus.

Quelques marches doivent êtres gravies pour accéder à la seconde partie du bâtiment, correspondant à la branche longue du L. La première cage était occupée par un macaque brun (Macaca arctoides) solitaire puis la seconde par deux macaques difficiles à identifier sur le moment. Les panneaux apposés à cet endroit se contredisent d'ailleurs et annoncent successivement Papio cynocephalus et Macaca fascicularis. Après recherches et vérifications, il s'agissait finalement d'un gros mâle macaque de l'Assam (Macaca assamensis) et d'une femelle appartenant à la sous-espèce continentale du macaque à queue de cochon, le macaque à queue de cochon du nord (Macaca nemestrina leonina). Tout deux portaient une dense toison, caractéristique des espèces et sous-espèces vivant dans les aires de répartition situées plus au nord.

Plusieurs babouins anubis (Papio anubis), espèce relativement peu courante en captivité, étaient présentés dans les quatre dernières cages, successivement un couple adulte, un jeune, un mâle adulte seul et enfin une famille constituée d'un couple et de leur tout jeune rejeton.

Lors des visites de Pierre Livet au Zoo de Qingdao en 2002 et 2006, d'autres espèces étaient présentes dans cette installation, dont en particulier des petits pandas.

En sortant du bâtiment, l'entrée ouest où nous avons débuté notre visite se trouve à droite.

En conclusion, le Zoo de Qingdao est un espace zoologique relativement modeste. La surface où est installé le parc avec son relief et son couvert végétal offre un potentiel intéressant ainsi que, dans une certaine mesure, certaines installations existantes mais un cruel manque de considération de l'enrichissement du milieu de vie des animaux est à signaler. De plus, la pédagogie et les panneaux d'information nécessiteraient corrections et améliorations. On notera tout de même la présence de quelques espèces intéressantes, d'origine chinoise ou rares en captivité.

Voir aussi Espaces zoologiques en Chine : passé, présent et... avenir ?!