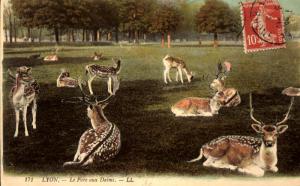

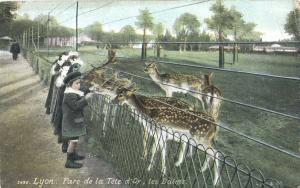

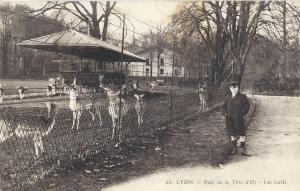

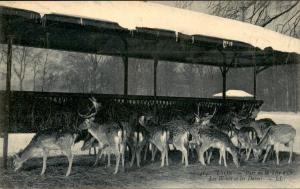

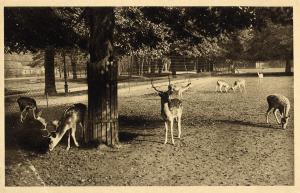

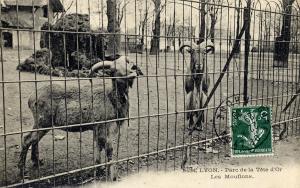

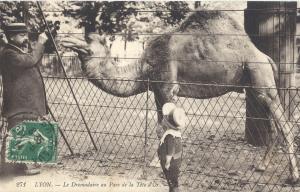

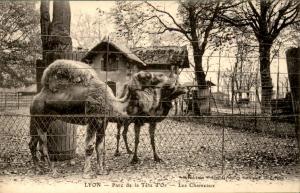

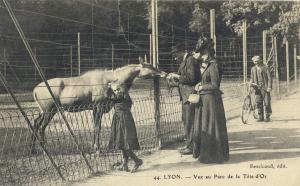

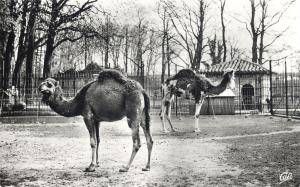

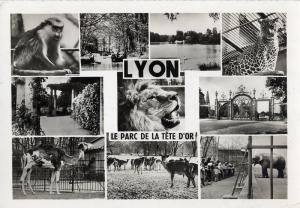

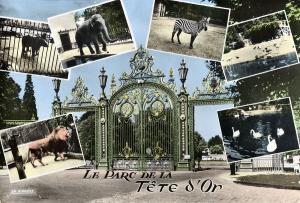

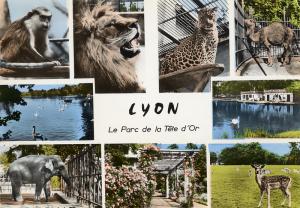

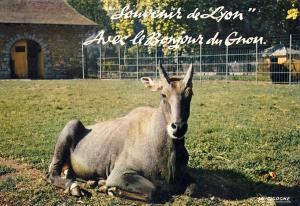

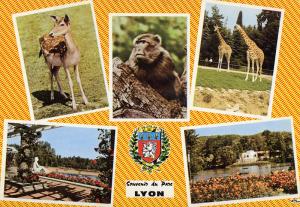

L'intégration d'un jardin zoologique au sein du Parc de la Tête d'Or fut envisagée dès le départ par Claude-Marius Vaïsse, alors préfet de Lyon. En France, au milieu du XIXe siècle, c'est surtout l'acclimatation et la propagation d'espèces utiles qui sont en vogue (il faut se rappeler que le Jardin d'Acclimatation sera inauguré à Paris quelques années plus tard seulement, en 1860). Pourtant, la tentation de fonder une ménagerie exotique à la Tête d'Or, à l'instar de nombreuses villes étrangères, émerge rapidement. Bühler alla visiter certaines de ces ménageries, mais revint avec la conviction que cela coûterait cher et ne retint que l'idée d'un parc à daims dans son projet définitif d'octobre 1856. Soucieux d'aménager le parc aux moindres frais, le préfet renonça à la ménagerie et opta en 1858 pour un compromis : l'aménagement d'une ferme à vocation pédagogique avec vaches et moutons et quelques animaux sauvages pour l'ornement, majoritairement des volatiles et les fameux daims communs, dont les individus achetés en 1858 sont à l'origine de la harde actuelle qui compte près de 70 individus. La gestion de ce cheptel est confiée dès 1858 à un fermier parisien qui aura à charge l'entretien de cet espace animalier.

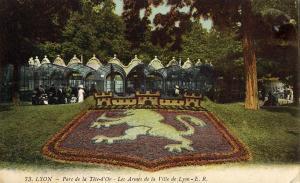

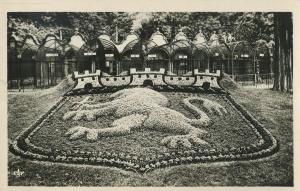

Dans le cadre de ce projet utilitariste, le Jardin des Plantes de Lyon, créé à la fin du XVIIIe siècle sur les pentes de la Croix-Rousse, est transféré à la Tête d'Or. Devenu Jardin Botanique de Lyon, il se développera considérablement, surtout avec l'ouverture de serres entre 1860 et 1880, et il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands jardins botaniques municipaux français.

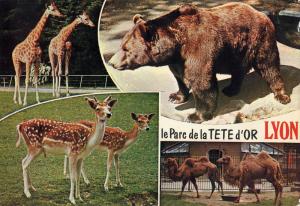

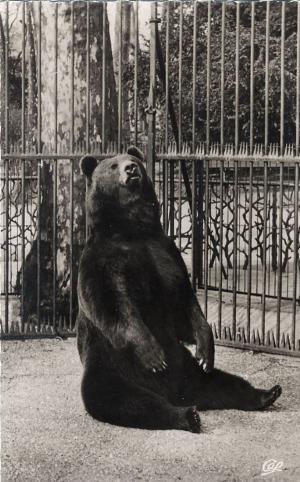

Le compromis décidé en 1858 par le préfet Vaïsse ouvre en réalité une longue période d'incertitude sur le profil exact du jardin zoologique, qui va varier grandement au gré des intervenants et des circonstances. Ainsi, aux alentours de 1865, un ours fait son apparition au sein de la collection animale et est installé dans une cage construite à son intention. Cette cage existe encore aujourd'hui, témoin de la longue histoire du Jardin Zoologique de la Ville de Lyon, et a abrité des plantigrades jusqu'en 1993, pendant près de 130 ans !

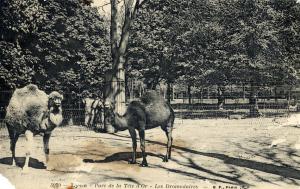

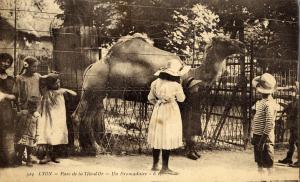

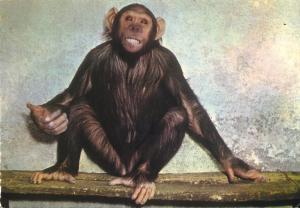

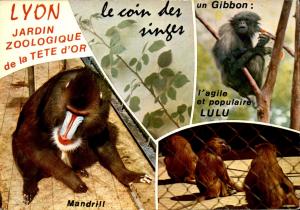

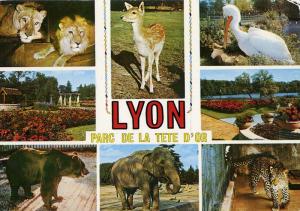

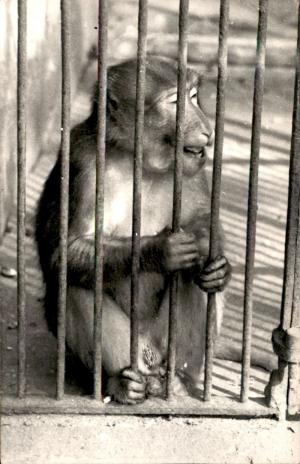

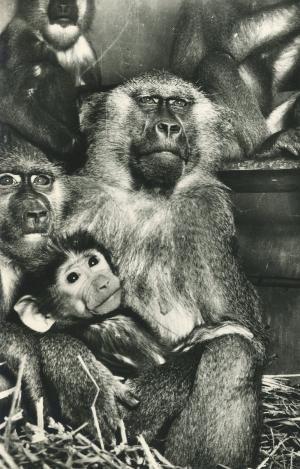

La fin de la Guerre de 1870 est à nouveau l'occasion de débattre de la nature et du développement de l'espace animalier du Parc de la Tête d'Or, certains souhaitant clairement ne pas dépenser trop et conserver une simple ferme expérimentale, tandis que d'autres voyaient déjà là les prémisses d'une ménagerie de plus grande envergure. La relation de la municipalité avec la gérance se dégradant peu à peu, le bail est résilié en 1874. Le jardin zoologique est confié alors à la direction de la voirie, en gestion directe. Ce type de gestion a permis de conserver au fil des décennies la gratuité totale pour les promeneurs. Peu à peu, une approche plus scientifique voit le jour, surtout avec l'intervention du directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon et de professeurs de zoologie à la Faculté des Sciences. Des dons d'animaux exotiques étoffent grandement la collection animale, surtout constituée d'animaux de ferme avant 1875 puis d'espèces d'ornement par la suite. La construction d'une rotonde de cages pour primates et perroquets aux alentours de 1880 encourage l'accueil et permet l'entretien de tels animaux.

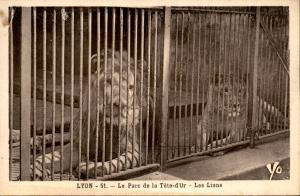

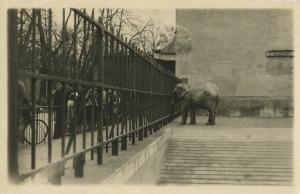

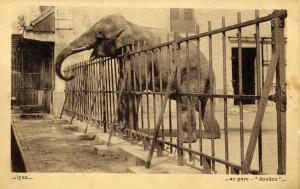

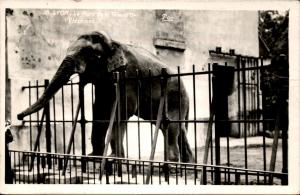

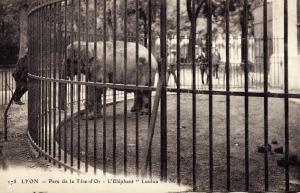

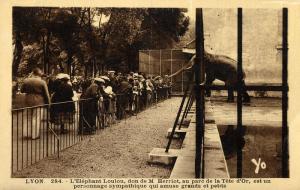

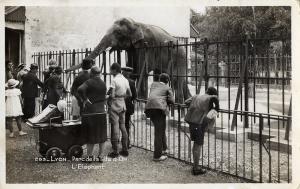

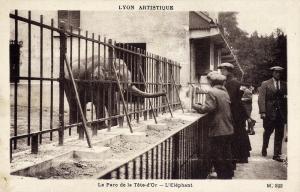

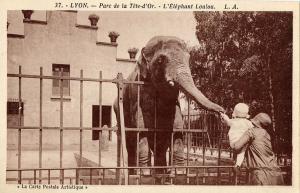

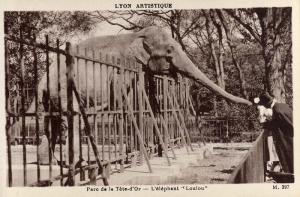

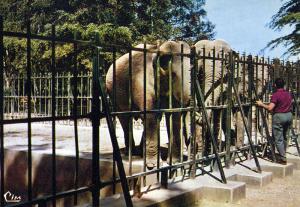

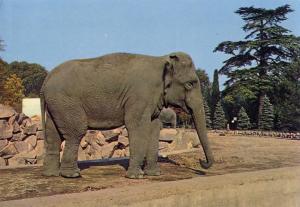

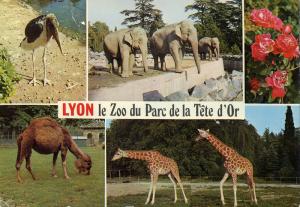

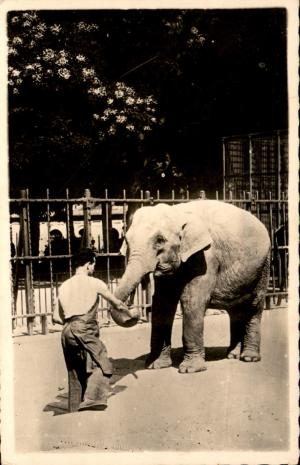

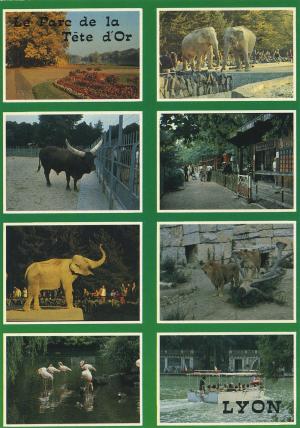

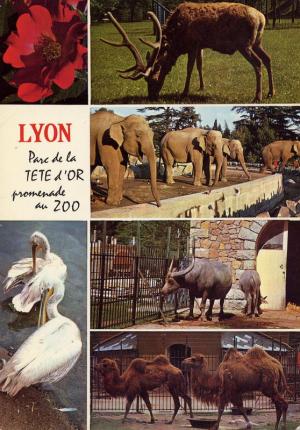

En 1894, l'Exposition Coloniale de Lyon est organisée au Parc de la Tête d'Or et de nombreux aménagements y sont ainsi effectués dont la construction d'un pavillon pour crocodiles, qui existe encore aujourd'hui. De nombreux animaux participant à l'exposition restent ensuite au sein du jardin zoologique naissant. Au début du XXe siècle, la municipalité de Lyon commande à l'architecte Tony Garnier la construction d'une vacherie. Achevée en 1905, cette vacherie prend place au sein de l'espace animalier et intègre une étable pour les bovins ainsi qu'une installation de stérilisation du lait, l'objectif étant de pouvoir fournir du lait frais aux habitants des quartiers avoisinants. Sa transformation partielle en fauverie en 1922 puis l'ajout d'un enclos et d'une loge pour un éléphant arrivé en 1924 marqueront ensuite une étape importante dans le développement du Jardin Zoologique de la Ville de Lyon.

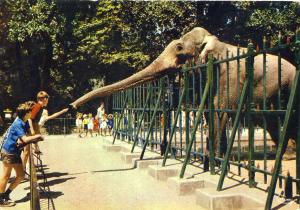

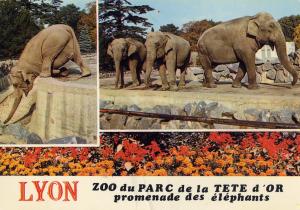

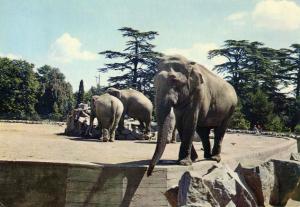

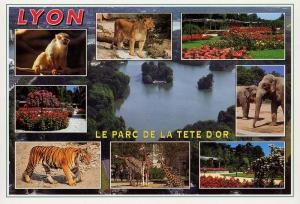

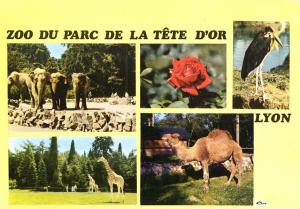

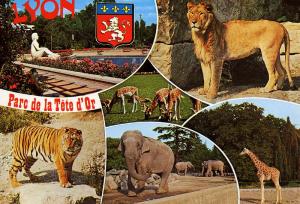

Après près de quarante ans, une nouvelle phase débute en 1964 avec la décision d'un vaste plan de rénovation et de développement par le maire Louis Pradel. Ainsi, une nouvelle installation pour un groupe d'éléphants est inaugurée en 1964, puis une nouvelle rotonde pour primates en 1965, une giraferie en 1968 et enfin une imposante fauverie en 1975. La nouvelle fosse des ours, incluse dans ce plan de rénovation, ne voit le jour qu'une vingtaine d'années plus tard en 1994. Entre temps, un bâtiment pour petits carnivores a été construit en 1970, celui qui abrite aujourd'hui mangoustes, porcs-épics et chats des sables. Pendant plus de trente ans, de 1970 à 2001, le professeur Jean-Paul Deschanel de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon aura à charge la direction du jardin zoologique de la Ville de Lyon.

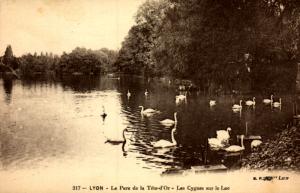

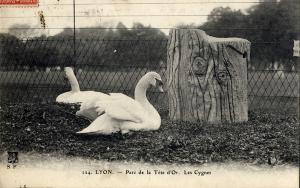

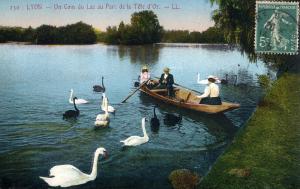

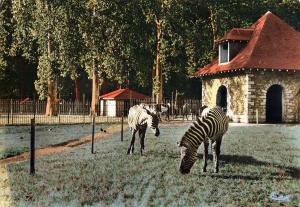

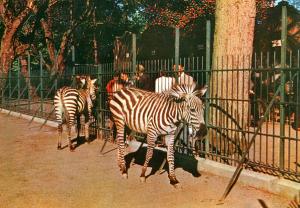

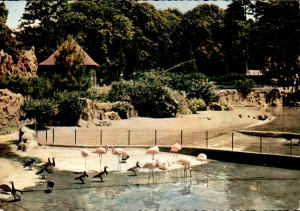

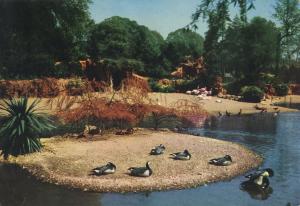

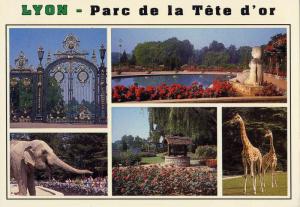

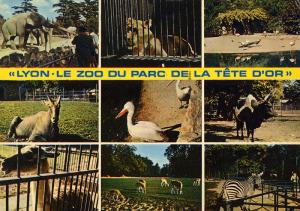

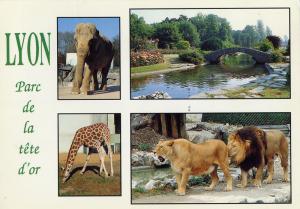

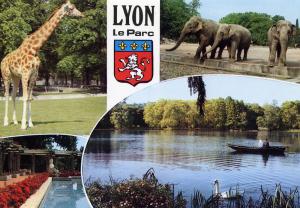

En 1999, une réflexion de fond sur l'évolution du Jardin Zoologique de la Ville de Lyon est menée par la municipalité et un schéma directeur est adopté, qui se base sur les objectifs des zoos modernes. Un jeune vétérinaire, le docteur Eric Plouzeau, est engagé en 2001 et aura pour tâche de mener à bien cette phase de restructuration et de rénovation. Dès 2002, la fosse des ours est complètement réaménagée et largement naturalisée : deux ours à lunettes (Tremarctos ornatus) sont accueillis dans le cadre du programme d'élevage EEP. En 2003, c'est au tour de la singerie d'être réhabilitée. Construite en 1965, elle comprenait à l'origine 22 cages extérieures, déjà réduites à une quinzaine lors d'une rénovation antérieure ; cette fois, il s'agit de regrouper ces structures pour former huit vastes loges, densément végétalisées et comprenant de nombreuses structures d'enrichissement pour les primates. Les grilles sont aussi remplacées par de larges baies vitrées pour offrir une meilleure visibilité. Dans la foulée de ces premières et marquantes rénovations, le conseil municipal vote un nouveau projet : une grande plaine africaine, espace paysager de 2,5 hectares peuplé d'animaux africains, dont des girafes, des lémuriens, des flamants roses, des crocodiles. Après de long mois d'études en 2003 et 2004, les travaux débutent au cours de l'été 2005 et la nouvelle plaine africaine est finalement inaugurée en octobre 2006. Le coût total fut d'environ 6 millions d'euros et permit le transfert des girafes, l'intégration de nouvelles espèces dont des cobes de Mrs Gray (Kobus megaceros) et des zèbres de Grévy (Equus grevyi), la rénovation du pavillon des crocodiles, le réaménagement des bassins des oiseaux aquatiques et l'aménagement d'une île pour makis varis. Des choix architecturaux et paysagers élaborés ont guidé toute la réalisation ; le nouveau bâtiment des girafes, de forme elliptique, s'impose comme la proue du projet. La multiplicité des points de vue, couplée à une profondeur du champ de vision, offrent aux visiteurs une découverte de la plaine africaine sous une multitude d'angles.

Ces améliorations structurelles s'accompagnent aussi de la création d'un service pédagogique et de la mise en réseau du parc zoologique avec d'autres institutions zoologiques européennes. Peu à peu, les missions de conservation, d'éducation et de recherche prennent forme. En 2009, le jardin zoologique se dote d'une clôture d'enceinte, en conformité avec l'arrêté ministériel relatif aux parcs zoologiques ; des horaires d'ouverture sont mis en place mais l'accès reste totalement gratuit et libre. Eric Plouzeau quitte la direction en septembre 2009 et est remplacé en mars 2010 par David Gomis, ancien vétérinaire au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse. Sous sa direction, la collection aviaire du Jardin Zoologique de la Ville de Lyon est encore développée avec, entre autres, l'arrivée en 2011 de rares garrulaxes de Courtois (Garrulax courtoisi), présentés dans une des loges de la singerie. Le groupe de cinq mâles zèbres de Grévy de la plaine africaine avait été décimé fin 2007/début 2008 de façon soudaine et inattendue et le dernier survivant avait été renvoyé au Kölner Zoo (Allemagne). En 2011, des zèbres de montagne de Hartmann (Equus zebra hartmannae) viennent finalement les remplacer, mais leur cohabitation avec les autres espèces de la plaine africaine s'avèrera délicate. David Gomis quitte Lyon en juin 2012 pour reprendre la direction du Parc Zoologique de Montpellier et est remplacé par Xavier Vaillant en novembre de la même année.

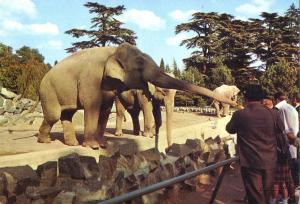

Cette année 2012 est une période difficile pour le Jardin Zoologique de la Ville de Lyon avec l'annonce en décembre de l'euthanasie des deux dernières éléphantes sur ordre d'un arrêté préfectoral. Ces deux animaux se sont, en effet, avérés positifs à un test de dépistage de la tuberculose début 2011 et un principe de précaution pousse le préfet à mettre en place cette mesure drastique. Les deux éléphants ne sont qu'en dépôt à Lyon depuis 1999 et appartiennent en fait au Cirque Pinder. L'histoire remonte rapidement jusqu'aux plus hautes instances gouvernementales et fait le tour du monde. Finalement, en février 2013, un recours au Conseil d'Etat suspend l'arrêté préfectoral, mais n'apporte toujours pas de solution concrète. Dans l'attente, les éléphantes du Jardin Zoologique de la Ville de Lyon sont maintenues en isolation et leur installation n'est plus accessible aux visiteurs.

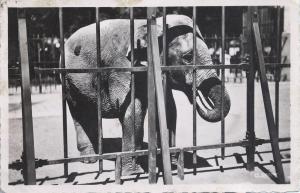

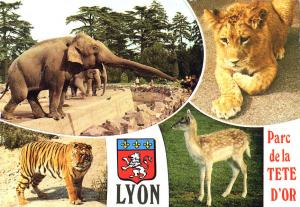

Le Jardin Zoologique de la Ville de Lyon héberge d'ailleurs des éléphants asiatiques depuis 1924. Après Loulou, mâle arrivé cette année-là et qui vécut une quinzaine d'années à la Tête d'Or, c'est Marco, arrivé en 1948, qui marqua la période d'après-guerre. En 1964, peu de temps avant l'inauguration de la nouvelle installation des éléphants (incluant un vaste bâtiment, alors visitable, et trois plateaux extérieurs), trois éléphantes du Cirque Amar sont accueillies après un accident qui coûta la vie à un enfant alors que le cirque était de passage à Béziers. Marco et ses trois compagnes firent la joie des Lyonnais pendant plusieurs décennies. Le mâle Marco et une des trois femelles meurent début 1998, précédés par une première femelle dès 1995. Java, la rescapée, vivra jusqu'en août 2012 et atteindra un âge mémorable de plus de soixantaine ans. Entre temps, Baby et Népal sont arrivées de chez Pinder en 1999 où elles étaient en tournée depuis 1994 ; des conflits fréquents apparaissaient avec les deux autres éléphantes du cirque et leur cohabitation n'était plus envisageable d'où leur mise en dépôt à Lyon.

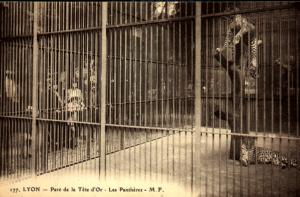

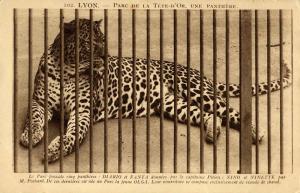

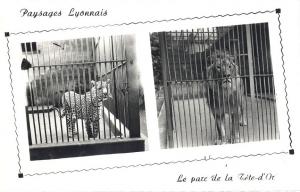

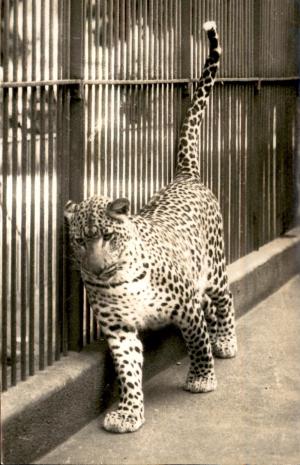

La vaste fauverie du Jardin Zoologique de la Ville de Lyon est également en mutation et a subi plusieurs rénovations au cours des dernières années. Inaugurée en septembre 1975, cette installation incluait initialement un bâtiment de 2300 m² et quatre cages extérieures pour panthères, quatre enclos entourés d'un fossé d'eau pour lions et tigres et un plateau pour des loups. Le bâtiment, fermé au public depuis le début des années 2000, était autrefois visitable et offrait la possibilité de découvrir quelques vivariums et cages pour petits mammifères nocturnes. Après avoir hébergé transitoirement plusieurs espèces dont des tortues puis des coatis, l'ancien plateau des loups a été complètement revu début 2012 pour accueillir une nouvelle espèce : des petits pandas (Ailurus fulgens). Les anciennes cages des panthères ont laissé la place en 2010 à deux nouvelles structures agrandies où vivent aujourd'hui des gibbons à favoris blancs (Nomascus leucogenys) et un couple de panthères de l'Amour (Panthera pardus orientalis). Du côté des lions, c'est maintenant la sous-espèce asiatique qui est présente depuis 2010 ; deux anciens enclos extérieurs étaient en cours de rénovation lors de ma visite en avril 2013. Leur rapprochement offrira bientôt un espace agrandi pour les fauves. Le dernier tigre de la fauverie occupe un autre des enclos extérieurs, tandis que le quatrième enclos, non visible du public depuis la pose de l'enceinte extérieure en 2009, sera bientôt le lieu de vie d'un couple de manuls (Otocolobus manul).

En conclusion, le Jardin Zoologique de la Ville de Lyon, aussi appelé Jardin Zoologique de la Tête d'Or, est un lieu historique qui a subi une mutation incroyable au cours de la dernière décennie. La nouvelle plaine africaine s'est imposée comme une réussite paysagère et les nombreuses rénovations des différents bâtiments et enclos existants ont permis d'améliorer le bien-être des animaux présentés. De par sa gratuité, cette institution touche également un nombre très important de visiteurs, badauds ou promeneurs avertis, et reste l'un des zoos les plus visités de France. Son implication dans la recherche et la conservation s'est aussi fortement développée et la collection animale a été orientée dans ce sens.