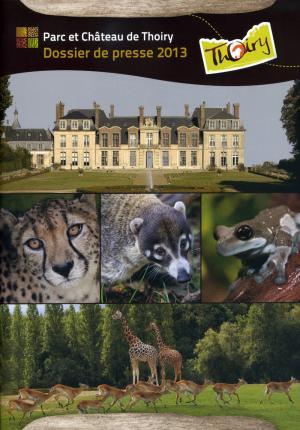

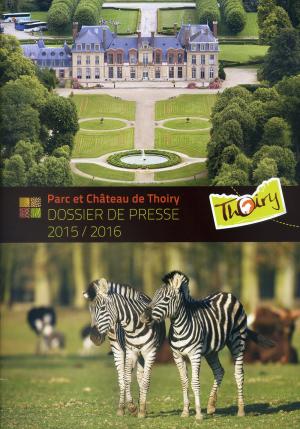

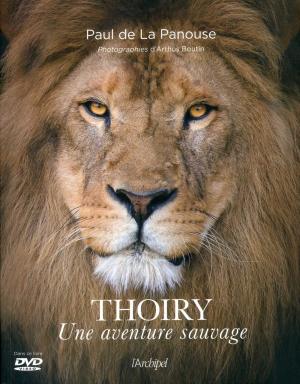

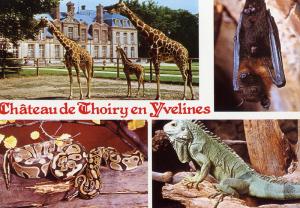

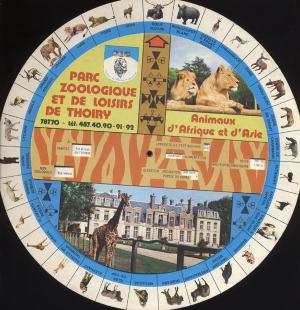

La riche histoire du Parc de Thoiry, situé à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Paris, commence il y a près de cinq siècles puisque le château fut bâti en 1564 par Philibert de l’Orme, mais il fallut attendre le milieu des années 1960 pour voir apparaître une petite collection zoologique. Tout débuta réellement en 1966 et particulièrement du fait de l’attachement de Paul de La Panouse, un des quatre enfants du Comte Antoine de La Panouse, à l’antique demeure où il était né et où sa famille vivait depuis 1609. A cette époque, tout le domaine était sérieusement menacé ; avec ses 650 hectares de terres, les coûts d’entretien de la propriété étaient en effet faramineux. La famille de La Panouse voulait sauver son patrimoine, et Paul fit accepter par son père le projet d’ouvrir le château au public pour une visite des salons du rez-de-chaussée. Pour valoriser encore le mobilier, qui constituait d’ailleurs une des plus précieuses collections françaises, le Vicomte monta au grenier et en descendit les plus rares des 20 000 pièces collectionnées par la famille depuis le Moyen Âge. Puis, s’improvisant guide, il présenta lui-même aux visiteurs les manuscrits ainsi exposés en vitrines, les tapisseries des Gobelins offertes par Louis XVI et, sur le pupitre du clavecin bleu, un des rares à n’avoir jamais été restauré, deux valses autographes de Chopin.

En six mois, 30 000 visiteurs défilèrent au château, mais, à 27 francs la visite, ce n’était qu’une goutte d’eau dans l’océan des dépenses d’entretien. Paul de La Panouse se dit qu’après tout ces vieilles archives ne pouvaient intéresser qu’une poignée d’érudits et qu’il faudrait toucher un public beaucoup plus large, sans pour autant provoquer une atmosphère de kermesse incompatible avec la dignité des lieux. Alors, comme il aimait passionnément la nature et les animaux, il lui vint soudain, en janvier 1967, l’idée que la moins vulgaire des exhibitions, en même temps que la plus attractive, serait d’installer un zoo dans les jardins à l’anglaise du parc. Le projet séduisit son père, qui lui conseilla toutefois d’aller demander conseil à un vieil ami de la famille, Joseph de Mauléon. Cet ancien officier avait ouvert en 1961 le fameux Parc Zoologique de Montévran dans sa propriété située à Chaumont sur Tharonne, près d’Orléans. Le Comte de Mauléon expliqua au Vicomte de La Panouse les difficultés inhérentes à la gestion d’un espace zoologique et insista sur le coût important de l’achat des animaux et de la construction des installations. Aucune difficulté ne pouvait faire reculer Paul de La Panouse et il fit avancer son projet à pas de géant. Après un stage à Chaumont sur Tharonne puis au Zoo d’Hanovre en Allemagne, de retour à Thoiry, il aménagea quelques installations pouvant accueillir des bêtes dans un jardin anglais, très abîmé pendant la guerre. Aussi, le parc fut dessiné autour des quelques très beaux arbres rescapés tandis qu’un étang fut creusé pour permettre une transition naturelle entre le jardin à la française de 1727 et le jardin anglais rénové. Paul de La Panouse acheta des animaux pour une somme de 13,5 millions de francs, réunie par son père. Lorsque le Zoo de Thoiry ouvrit ses portes en juin 1967, il présentait d’emblée huit ours de trois espèces différentes rassemblés pour la première fois en France dans une même fosse et d’exceptionnels tigres de Sibérie. Cette fois, en six mois, 100 000 visiteurs affluèrent, enchantés de profiter à la fois des animaux, du château et du parc à la française.

Pourtant, Paul de La Panouse n’était pas encore satisfait. La légende dit qu’un soir après le dîner, à la faveur d’une promenade, il entraîna son père au-delà de la grande pelouse à l’orée du parc abandonné : "Ne serait-il pas merveilleux d’y lâcher des animaux en liberté ?" lui dit-il. Le Comte n’en crut point ses oreilles, mais son fils savait de quoi il parlait, il avait tout pensé, tout calculé, tout étudié...

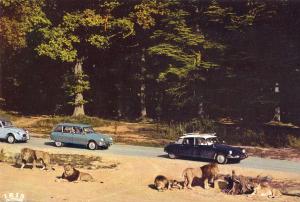

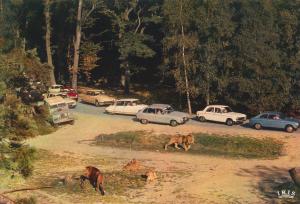

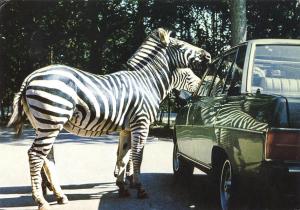

L’origine du concept safari est difficile à dater précisément et diverses hypothèses sont avancées. Le Professeur Bernhard Grzimek, alors directeur du Zoo de Francfort (Allemagne), développa dès les années 1950 un projet de création d’un vaste parc dans lequel les visiteurs découvriraient des animaux sauvages à bord de véhicules spéciaux. Le projet ne fut finalement jamais réalisé faute de financements suffisants. En 1966, la dynastie circassienne Chipperfield débuta une collaboration avec les châtelains du domaine de Longleat, situé dans le sud de l’Angleterre. Le Marquis Bath avait déjà réuni dès 1949 une petite collection animale qu’il présentait aux visiteurs du château, mais les Chipperfield lui proposèrent alors de tenter une expérience nouvelle et unique, qu’ils nommèrent Lions of Longleat : quelques grands enclos pour lions furent aménagés et il fut proposé aux visiteurs de les traverser dans leurs véhicules personnels. Le succès fut immédiat et gigantesque ! Ceci s’explique en partie par le fait que les safaris représentaient un but d’excursion idéal pour les citadins, de plus en plus motorisés à l’époque. Dix ans plus tôt, l’impact aurait été bien moindre, les parcs automobiles des pays européens étant encore limités.

Le concept fut pour la première fois étendu à grande échelle au Lion Country Safari inauguré le 29 août 1967, à Loxahatchee en Floride (États-Unis). En 1968, Paul de La Panouse fut le premier à mener à bien un projet similaire sur le continent européen. A la même époque, le Burgers’ Zoo d’Arnhem (Pays-Bas) se dota également d’un safari à lions, étendu l’année suivante à d’autres espèces africaines. Le Löwensafari und Freizeit-Park à Tüddern et le Löwenpark à Gelsenkirchen-Westerholt ouvrirent également leurs portes en 1968 en Allemagne. Deux parcs virent le jour au Danemark en 1969, le Löwenpark Givskud et le Safarizoo Knuthenborg, ainsi qu’un établissement en Angleterre, le Windsor Safari Park. En 1970 et 1971, trois autres parcs furent encore créés au Royaume-Uni, le Woburn Safari Park, le Blair Drummond Safari Park et le Knowsley Safari Park. En trois ans à peine, l’Europe se retrouva donc dotée d’une dizaine de safaris... et le concept s’étendra encore dans les années suivantes, la majorité des parcs étant des projets en collaboration avec la famille Chipperfield. Hermann Ruhe, marchand d’animaux allemand, participa également à la création de plusieurs safaris, en Espagne, en Autriche et jusqu’au Venezuela.

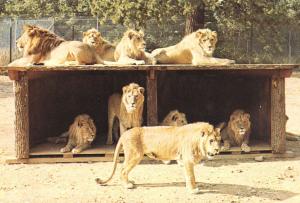

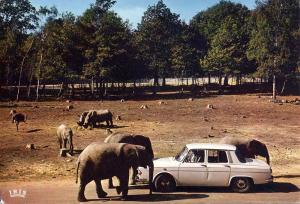

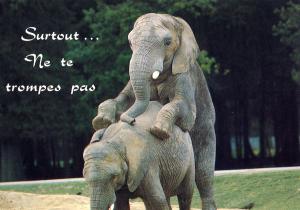

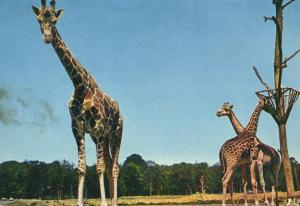

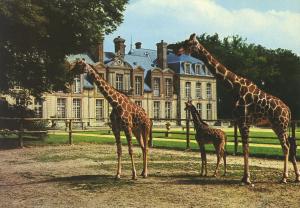

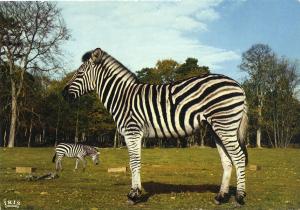

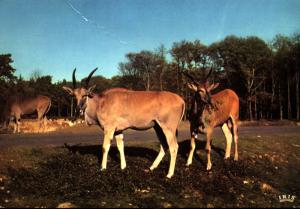

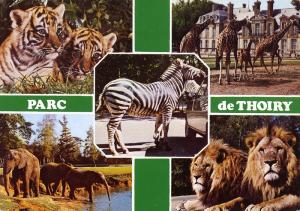

Revenons donc en France, en 1968, huit mois après la promenade entre le fils et le père de La Panouse, la partie était gagnée, mais ces huit mois-là durent sembler bien longs à Paul. A son retour d’Angleterre et des États-Unis où il avait acquis ses premiers rudiments de zoologie, il lui fallut mobiliser, avec son père, 144 millions de francs d’investissements en hypothéquant une grande partie des biens immobiliers de la famille. Le Vicomte dut faire face également à l’hostilité farouche de nombreux zoologistes qui jugèrent l’entreprise insensée et prédirent un échec retentissant. Seuls quelques-uns, dont Jean Delacour, lui apportèrent soutien et réconfort. Après s’être documenté sur les réserves africaines et les safaris déjà créés, il dut encore s’improviser ingénieur pour tracer lui-même les plans de la réserve. Les animaux, achetés auprès d’un marchand allemand, arrivèrent par camions en avril 1968. Les caisses déchargées à Thoiry contenaient alors plus d’une cinquantaine de lions, une trentaine d’autruches, des girafes, une vingtaine de gnous, une multitude d’antilopes, des rhinocéros blancs (les premiers présentés en France !) et des rhinocéros noirs, des éléphants...

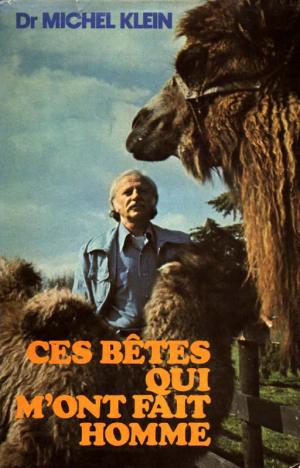

Finalement le 9 mai 1968, Paul de La Panouse, soutenu par son père Antoine et aidé par son frère Raoul, inaugura la Réserve Africaine de Thoiry, premier établissement du genre en France et en Europe. Alors âgé de 24 ans, le Vicomte, encore étudiant en philosophie à peine un an plus tôt, fut le premier à regrouper, sur une superficie de cinquante hectares alternant bois et carrières, une quinzaine d’espèces d’antilopes africaines, des buffles, des éléphants, des rhinocéros... Le parcours en voiture totalisait déjà cinq kilomètres ; un parking de 2000 places, l’un des plus vastes de la région parisienne, avait été aménagé. Une équipe de 26 soigneurs avait été constituée pour assurer la sécurité des animaux et des visiteurs, parcourant inlassablement la réserve à bord d’une dizaine de Land Rover. Dr Michel Klein, fameux vétérinaire, avait débuté dès 1967 le suivi sanitaire des animaux présents à Thoiry et avait soutenu Paul de La Panouse dans sa démarche de création du safari. Tout en poursuivant son activité de vétérinaire à Paris, il fut encore appelé très souvent à Thoiry durant les années qui suivirent. Preuve de son intérêt pour la faune sauvage, il participa à la création en 1971 du Parc Zoologique de Fréjus, dans le sud de la France.

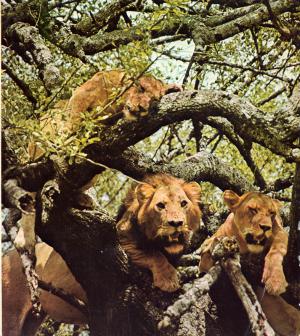

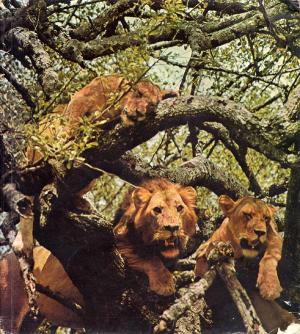

Dès la fin de la première année d’exploitation de la Réserve Africaine de Thoiry, durant laquelle 900 000 personnes visitèrent le parc, l’entreprise fut d’ores et déjà considérée comme une grande réussite, à la fois commerciale et zoologique. A cette époque, Dr Klein prédisait que les savanes africaines seraient repeuplées un jour avec des animaux nés à Thoiry. D’ailleurs, entre mai 1968 et mai 1970, un certain nombre de naissances furent déjà enregistrées, dont, entre autres, plus d’une soixantaine de lions, une trentaine d’antilopes, des kangourous, des lamas, des watussis, des ours et un bison d’Europe. Huit blesboks, espèce sud-africaine rarissime dont la reproduction en captivité n’était alors que très peu maîtrisée, avaient également vus le jour à Thoiry.

En 1969, alors que le concept du safari se répandait un peu partout en Europe, Paul de La Panouse voulut à nouveau proposer quelque chose d’inédit. Après quelques tentatives de cohabitation de plusieurs espèces d’ursidés dans une petite fosse du parc zoologique de 1967, il décida d’ajouter un troisième parc à son safari, en sus de celui des herbivores et des lions. Il voulut tenter l’expérience de regrouper des ours noirs dans un parc boisé de 15 hectares. Un mur de deux kilomètres de long entoura bientôt la parcelle tandis que deux étangs étaient aménagés. Quasiment un an après la grande arrivée de 1968, une quarantaine d’ours noirs, âgés d’environ 18 mois, furent accueillis à Thoiry et lâchés dans la zone prévue.

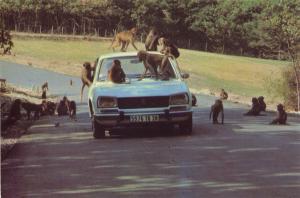

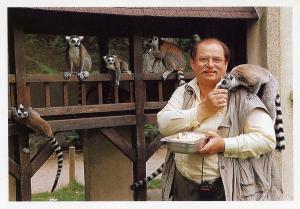

L’année suivante, en juin 1970, face au succès rencontré par ses premières innovations, Paul de La Panouse inaugura La Cité des Singes, parcelle de forêt de 6 hectares, parcourue par un sentier pédestre d’environ 1,5 kilomètre, où furent lâchés plus de 300 singes, majoritairement des macaques, originaires d’Afrique et d’Asie. Encore une fois, ce fut une première en Europe !

A cette époque, la collection s’était encore étoffée avec l’arrivée, entre autres, d’otaries de Californie, importées directement de leur milieu d’origine. Quelques visiteurs chanceux pouvaient d’ailleurs observer le Vicomte se baigner en leur compagnie dans leur nouveau bassin profond de trois mètres. Dans le parc zoologique aménagé en 1967, le visiteur découvrait également quelques tigres, des loups, une meute consistante d’une dizaine de lycaons, des guépards, dont un couple apprivoisé, Kaira et Kiro, plusieurs ours dans une fosse bétonnée, dont un magnifique couple reproducteur d’ours polaires, des gibbons, déjà présentés sur une île, un groupe de babouins de Guinée, etc. L’idée d’abandonner ces présentations animales traditionnelles fut évoquée mais finalement rapidement repoussée. Les animaux nés au cours de l’hiver dans la réserve, ne pouvant pas résister aux conditions climatiques locales, furent parfois logés dans le petit parc zoologique.

A l’image des ursidés, certaines espèces y furent également étudiées pour envisager ensuite une présentation en semi-liberté. L’appellation "Baby Zoo" fut utilisée durant un court temps mais ne fut pas maintenue les années suivantes. La visite se poursuivait par un vivarium aménagé dans les caves du château puis par la réserve africaine. En 1970, première année où le Parc de Thoiry fut ouvert toute l’année, 1 056 000 visiteurs découvrirent le site. La collection animale était alors constituée d’un peu plus de 800 animaux et près de 150 personnes étaient employées à Thoiry.

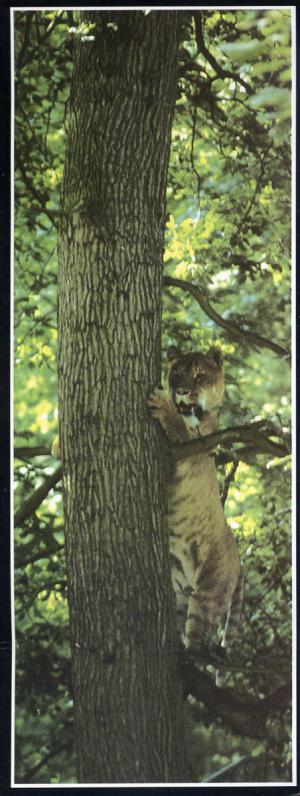

En 1972, une autre innovation fut la création d’un vaste parc à tigres, parfois aussi appelé "réserve indienne". Un parcours pédestre de 200 mètres, constitué de passerelles à 3,50 mètres au-dessus du sol, permettait une observation particulière et nouvelle des animaux. En mai 1972, vingt-cinq tigres arrivèrent à Paris à bord d’un Boeing d’Air India et furent mis en contact à Thoiry. Ces fauves étant de mœurs particulièrement solitaires, de violentes batailles éclatèrent. Mais Paul de La Panouse avait prévu tout cela et souhaitait tenter l’expérience. Deux tigres périrent au cours des premières semaines tandis que huit autres, trop faibles ou trop vindicatifs, furent retirés du groupe. Finalement, lors de l’inauguration, les visiteurs purent y découvrir quinze tigres du Bengale cohabitant dans ce vaste enclos boisé. Le Vicomte avait décidé, malgré le risque supplémentaire que cela engendrait, de présenter des animaux des deux sexes et espérait les voir se multiplier rapidement.

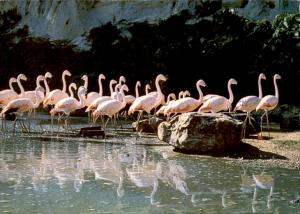

Par la suite, l’enclos des tigres fut séparé en deux et les tigres de Sibérie, présentés dans le parc zoologique depuis 1967, furent également transférés à cet endroit. Paul de La Panouse acquit également une cinquantaine de flamants, séparés en deux colonies, l’une installée dans la réserve et l’autre dans les jardins à la française. En 1972, le nombre de visiteurs atteignit le record de 1 110 500 tandis que le nombre d’employés fut réduit à 120 employés.

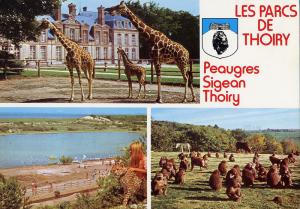

En 1974, alors que la campagne anti-zoo éclate en France, Paul de La Panouse, répondant à une demande du département de l’Ardèche, crée le Safari de Peaugres. Innovant encore, il décide d’y présenter en cohabitation ours noirs et bisons américains. La même année, il met en place, dans l’Aude, en collaboration avec Daniel de Monfreid, la Réserve Africaine de Sigean, dont il revendit la totalité de ses parts à Jean-Jacques Boisard quelques années plus tard. L’accent fut porté à Sigean sur une importante collection d’oiseaux et sur le caractère naturel du site. Avec l’arrivée de nouveaux pensionnaires pour ces deux nouveaux parcs, la collection animale des trois parcs atteignit le chiffre de 5000 individus.

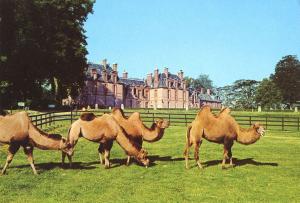

A Thoiry, comme l’avez espéré Paul de La Panouse, les tigres produisirent des descendants dès 1975. Les lions, quant à eux, continuaient à se reproduire à une échelle impressionnante et une politique de gestion des naissances dut être mise en place. Des naissances d’hippotragues noirs, de grands koudous et de girafes avaient été également déjà enregistrées. Un peu plus tôt, les lycaons avaient été transférés à Sigean tandis que de nouvelles espèces prenaient place à Thoiry telles des hippopotames amphibies et des chameaux. Des lamas, des alpagas et plusieurs espèces de wallabies prirent possession des pelouses situées devant le château et la collection d’oiseaux s’étoffa peu à peu avec l’arrivée de nandous, d’émeus, d’aras, de nombreux anatidés, de grues, de pélicans, etc.

L’expression "Théâtre de la Nature" commença à être utilisée à partir de 1979. Selon ce concept, chaque animal y joue un rôle, le sien, celui que lui souffle son instinct dans le langage de son espèce. Le décor lui-même est considéré comme un élément vivant ; les arbres, les arbustes et les plantes font partie de l’équilibre écologique et participent à la mise en scène, grâce à des animations sonores installées devant certains arbres du domaine. La collection animale était alors constituée de 51 espèces de mammifères, 42 d’oiseaux et 20 de reptiles. Des bisons d’Europe furent installés dans un nouveau parc au sein de la réserve africaine ; un couple de jaguars, présenté dans le parc à pieds, se reproduit régulièrement ; l’arrivée de tapirs terrestres et de manchots de Humboldt est également à noter. C’est paradoxalement à cette époque que le nombre de visiteurs commença à diminuer et ne dépassa plus le million par an.

Au début des années 1980, le mot clé des publications de Thoiry fut pendant un temps "L’histoire, ça griffe !", rappelant l’association animale et historique réussie à Thoiry. Le premier ligron, hybride de lion et de tigre, naquit en 1981 et fut alors présenté comme un événement mondial ; plus d’une trentaine de tels hybrides naquirent au cours des trois années qui suivirent. Quelques années plus tard, un parc sud-américain fut aménagé à la fin du parcours en voiture ; des nandous, des guanacos, des tapirs terrestres, des pécaris et des capybaras y furent installés. Des sitatungas et des antilopes cervicapres furent également acquises ainsi que de rares saïgas et des tatous à huit bandes. Des visites nocturnes et musicales furent proposées aux visiteurs en 1988.

En 1998, les trente années d’existence de la réserve africaine furent célébrées. En 1999, Paul de La Panouse et son épouse Annabelle créèrent, à Salles-la-Source, dans l’Aveyron, un bestiaire et des jardins médiévaux autour du Château de Colombier. A Thoiry, leur fille, Colomba de La Panouse, reprit peu à peu le flambeau après avoir effectué une formation à l’International Training Centre au Zoo de Jersey (Royaume-Uni). Un intérêt pour la faune européenne fut développé à partir de cette époque avec, entre autres, l’arrivée de loutres d’Europe en 1999. Trois couples de visons d’Europe furent également accueillis en septembre 1999 en vue de les élever dans une zone calme et non accessible au public pour éventuellement envisager des réintroductions à l’avenir. Le Parc de Thoiry s’investit rapidement dans l’élevage d’escargots Partula (Partula sp.), espèce gérée par un programme d’élevage européen, d’ailleurs le seul pour invertébrés à cette époque. Le Parc de Thoiry fut touché par la tempête de décembre 1999, mais heureusement, seuls 2500 arbres sur les 20 000 que contient le domaine tombèrent ; la grande majorité des grands et vieux arbres restèrent debout. La création d’une serre tropicale amazonienne fut présentée comme la nouveauté pour l’an 2000, mais l’inauguration fut reportée à l’automne puis finalement à 2001 ; les travaux ne débutèrent jamais et le projet fut abandonné. L’évolution du Parc de Thoiry se poursuivit au cours des années suivantes avec diverses rénovations et améliorations. L’implication dans la conservation in et ex situ fut également renforcée, en particulier grâce à l’action de Colomba de La Panouse. L’équipe du Parc de Thoiry a également montré son engagement lorsque fut accueilli en décembre 2005 un jeune bonobo saisi par les douanes à l’aéroport de Roissy. Les premiers soins ont été prodigués à l’animal, traumatisé et fortement déshydraté, avant qu’il ne soit rapatrié quelques jours plus tard vers la République démocratique du Congo et le sanctuaire de Lola Ya Bonobo, où sont réhabilités les orphelins issus du trafic.

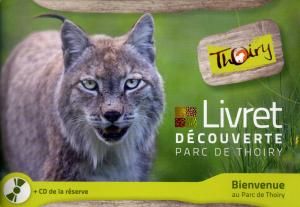

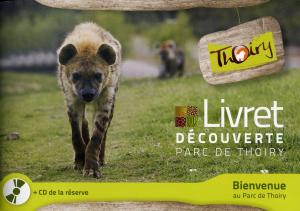

Initiateur d’un concept révolutionnaire à la fin des années 1960, le Parc de Thoiry reste aujourd’hui un des plus grands safaris français. Les développements des deux dernières décennies ont été réalisés dans le parc à pieds, démontrant un tournant dans ce concept, les visiteurs souhaitant de plus en plus se rapprocher de la nature et oublier durant quelques heures la frénésie automobile. La réserve africaine et les parcs qui l’entourent restent tout de même un des points forts d’une visite à Thoiry, un des tout premiers safaris européens !