Le Jardin d'Acclimatation

| Catégorie | Parc d'attractions |

|---|---|

| Coordonnées géographiques | 48°52'39.72"N 2°16'11.32"E |

| Site officiel | www.jardindacclimatation.fr |

| Année d'ouverture | 1860 |

| Superficie | 19 ha |

| Nombre d'animaux | 150 (2010s), 6267 (1910) |

| Nombre de visiteurs / an | 1 850 000 (2018), 1 200 000 (2000s), 679 750 (1892), 959 430 (1891), 854 459 (1889), 985 000 (1878), 830 000 (1877), 290 000 (1862) |

| Plans | 1860, 2003, 2014 |

| Années de visite JL | 1994, 2003, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 |

Origines, construction et inauguration

Aucun texte ne peut traiter ce sujet mieux que le Guide du promeneur au Jardin Zoologique d'Acclimatation édité en décembre 1862 et dont voici de larges extraits.

Lire le descriptif complet« Le Jardin zoologique du bois de Boulogne est destiné "à appliquer et propager les vues de la Société impériale zoologique d'acclimatation, avec le concours et sous la direction de cette Société ; par conséquent à acclimater, multiplier et répandre dans le public toutes les espèces animales ou végétales qui sont ou qui seraient nouvellement introduites en France et paraîtraient dignes d'intérêt par leur utilité ou par leur agrément." (Art. 2 de l'arrêté de concession.)

Le Jardin zoologique du bois de Boulogne est donc l'école pratique de l'enseignement et des expériences de la Société impériale d'acclimatation. C'est la réalisation de son programme. Dès l'origine de cette Société, 10 mai 1854, ses fondateurs annoncèrent dans les statuts que, pour atteindre le but qu'ils se proposaient, la création d'établissements spéciaux était indispensable. C'est qu'en effet il ne suffit pas de transporter les animaux et les végétaux d'un pays dans un autre, pour les y acclimater ; il faut encore qu'ils y trouvent les conditions sans lesquelles ils ne sauraient vivre, une hospitalité convenable, un climat approprié à leur constitution et des soins intelligents. Or, c'est là ce qui a trop souvent fait défaut dans le passé ; et ce serait une longue et triste liste que celle des animaux et des végétaux exotiques qui, importés en Europe ou ailleurs, n'y ont eu qu'une existence éphémère et n'y ont même laissé de souvenir. Ainsi, ce n'est point assez que des hommes animés de l'amour du bien public scrutent les divers pays du globe pour enrichir nos jardins, nos champs et nos bois, il faut que leur oeuvre soit accueillie et continuée par d'autres non moins zélés, et, ce qui est aussi essentiel, qu'elle trouve des conditions matérielles qui en assurent la réussite.

Dans cette vue, quelques établissements furent créés dans les Alpes et en d'autres lieux par les soins des Sociétés régionales d'acclimatation établies à Grenoble et à Nancy, et en Auvergne, par la Société mère elle-même, qui possède dans le département du Cantal la ferme dite de Souillard, important dépôt d'animaux. Mais cette localité n'est propre qu'à l'élevage des animaux de montagne, et, pour les autres espèces, la Société impériale d'acclimatation n'avait pu qu'entreprendre, chez quelques-uns de ses membres, des essais faits sur une trop petite échelle pour donner de grands résultats, loin d'ailleurs de la surveillance et des moyens d'action de la Société. Tout le monde comprit que c'était à Paris, siège de la Société, rendez-vous général des hommes éclairés de tous les pays, centre de toutes les grandes impulsions, que devait être l'établissement capital de la Société. On fit appel au principe de l'association, si fécond en grands résultats ; une souscription fut ouverte au capital d'un million, et divisée en 4 000 actions. Plus de la moitié de ces actions fut souscrite par les membres de la Société d'acclimatation qui, après avoir conçu la pensée du Jardin, voulurent encore le doter richement.

S. M. l'Empereur et S. A. I. le prince Napoléon honorèrent l'entreprise de leur haut patronage. Dès l'année 1858, une concession de quinze hectares et demi avait été faite dans le bois de Boulogne, par la ville de Paris, à cinq membres du bureau de la Société [...]. L'Empereur voulut bien, de sa main, agrandir le tracé de cette concession, et en porta les limites jusqu'à près de vingt hectares.

Après les études préparatoires faites par M. Davioud, architecte de la ville, et approuvées par un conseil composé de trente-quatre des principaux actionnaires, on se mit à l'oeuvre en juillet 1859. La direction des travaux fut d'abord confiée, sous la surveillance d'un Comité choisi parmi les membres du conseil d'administration, à l'habile directeur du Jardin zoologique de Londres, M. Mitchell, qui était venu offrir ses services pour l'établissement du nouveau Jardin. Une mort soudaine ayant enlevé M. Mitchell, après quelques mois (le 1er novembre 1859), le Comité s'est chargé lui-même de diriger les travaux. [...]

Quinze mois avaient suffi à l'accomplissement des travaux ; et un monument, suivant l'expression d'un des zélés fondateurs de l'entreprise, M. Drouyn de Lhuys, "était élevé à la zoologie et à la botanique." Le 1er août 1860, M. le docteur Rufz de Lavison, ancien président du Conseil général de la Martinique, fut nommé directeur du Jardin et chargé de l'organisation des services ; et à M. Albert Geoffroy Saint-Hilaire, directeur adjoint, fut confié spécialement ce qui concerne l'installation, l'hygiène, l'éducation et la propagation des animaux.

Le 6 octobre, S. M. l'Empereur voulut bien honorer de sa présence l'inauguration du Jardin, et le public y fut admis le 9 du même mois. »

Descriptif 1862

Extrait du Guide du promeneur au Jardin Zoologique d'Acclimatation, décembre 1862.

Lire le descriptif complet« Le Jardin zoologique est situé dans cette partie du bois de Boulogne qui s'étend entre la porte des Sablons et la porte de Madrid, le long du boulevard Maillot, dont il est séparé par le saut de loup et par le chemin dit des Érables. Il a la forme d'une longue ellipse. A l'extrémité Est, près de la porte des Sablons, se trouve l'entrée principale ; et à l'extrémité Ouest, près de la porte de Madrid, une entrée sur Neuilly St-James.

Le plan général est un vallon à pentes insensibles, dont le milieu est occupé par une rivière qui, sur plusieurs points de son parcours, s'élargit en bassins où s'ébattent en liberté les oiseaux d'eau les plus variés.

Le côté droit (ou nord) en entrant, dont les constructions regardent le midi, a été réservé aux animaux habitués à de douces températures. C'est là qu'on voit la magnanerie pour les diverses sortes de vers à soie, dont l'introduction en Europe est due à la Société d'acclimatation ; vers à soie du ricin, de l'ailante et du chêne placés à côté des vers du mûrier. Les dispositions adoptées permettent au public d'étudier ces animaux sans leur nuire. Autour de la magnanerie sont des plantations de mûriers, d'ailantes, de ricins et de chênes.

Plus loin on trouve la grande volière, composée de 21 logements, chacun avec un parquet, et de deux pavillons carrés en grillages ; derrière est une infirmerie pour les oiseaux, et à côté trois parquets d'élevage pour les couvées de prix. On passe après à la poulerie contenant 28 logements avec autant de parquets devant et derrière. Cette poulerie est un vaste monolithe circulaire obtenu par le ciment Coignet, imperméable à l'humidité, et ne laissant aucune fissure où les insectes puissent se loger.

Puis vient le bâtiment destiné aux kangourous.

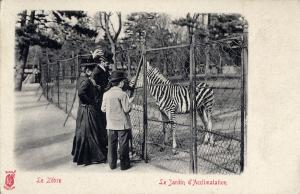

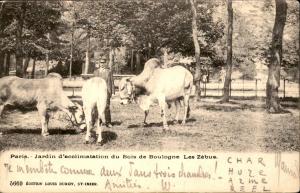

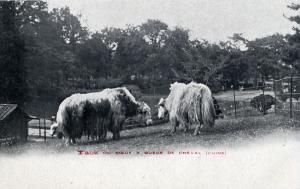

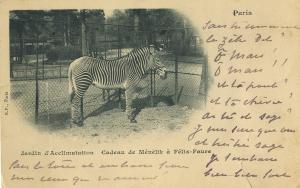

Le grand bâtiment, qui est au centre du Jardin, renferme les écuries partagées en dix boxes pour les grands mammifères, hémiones, zèbres, yaks, zébus, tapirs, etc., etc. Au centre de ce bâtiment est un pavillon à balcon, dont le rez-de-chaussée est occupé par le buffet ; le premier étage est un lieu d'exhibition pour différents appareils destinés à l'incubation artificielle des oeufs ; derrière est une infirmerie pour les mammifères et le logement de leur gardien.

Le côté gauche du Jardin (ou sud) présente, en remontant des grandes écuries vers l'entrée, un rucher où l'on peut voir le travail des différentes espèces d'abeilles et les différentes sortes de ruches où s'accomplit ce travail ; un Jardin d'essai pour les plantes nouvellement introduites et l'aquarium, établissement d'un genre nouveau, construit sous la direction de M. Lhoyd qui jouit pour ces sortes de travaux d'une réputation spéciale. Cet aquarium, beaucoup plus considérable que celui de Londres, consiste en 14 bacs de 1,80 mètre de long sur 1 mètre de large chacun, fermés par des glaces à travers lesquelles on peut observer les animaux marins ou d'eau douce les plus intéressants et les plus singuliers, et étudier les mouvements et les moeurs, de ces êtres qu'on n'avait guère vus jusqu'à présent que dans les armoires des musées. Les bacs que l'on voit, dans le même bâtiment, à côté de l'aquarium, sont des appareils de pisciculture.

A l'aide d'une machine à pression disposée derrière cet aquarium, l'eau de mer est distribuée dans les divers compartiments, puis reprise, revivifiée, ramenée à une température convenable et rendue propre à la vie des animaux.

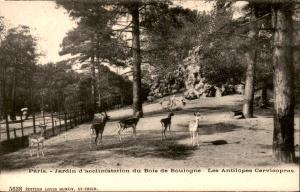

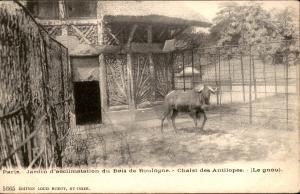

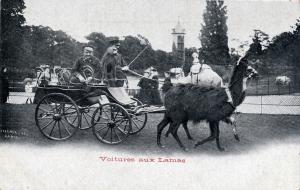

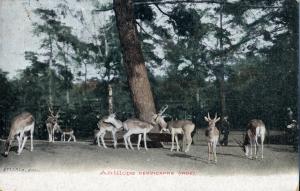

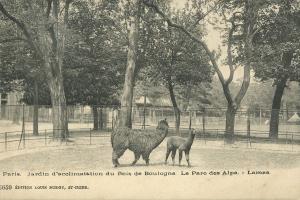

Viennent ensuite les fabriques destinées aux mammifères, cerfs, antilopes, lamas, moutons, chèvres, tatous, etc., etc. Ces fabriques, et d'autres que l'on aperçoit en diverses parties du Jardin, et qui servent de logement aux grands échassiers, sont entourées de plus de soixante parcs enclos d'un grillage léger et solide, qui, tout en retenant les animaux, leur permet de courir en liberté, de porter leurs regards dans l'épaisseur du bois de Boulogne et de se croire au milieu de leurs forêts natales.

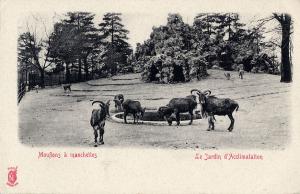

Au centre de l'un de ces parcs s'élève un rocher artificiel percé, à sa base, d'une grotte qui sert de passage et de lieu de repos pour les promeneurs, et dont le sommet présente souvent des mouflons à manchettes et des mouflons de Corse qui s'y suspendent pittoresquement.

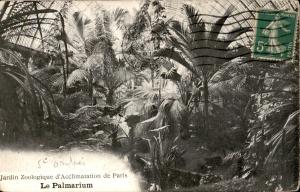

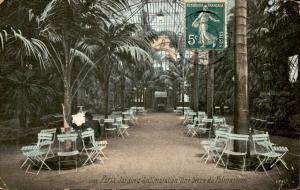

Le grand bâtiment vitré que l'on voit, en retour, à gauche près de l'entrée principale, renferme la grande serre ou jardin d'hiver ; c'était autrefois la serre des frères Lemichez, admirée par la population parisienne au village de Villiers, sous le nom de palais des fleurs. Cette serre a été agrandie et embellie depuis sa transplantation au Jardin zoologique. Un salon de lecture chauffé en hiver occupe l'une de ses extrémités ; à l'autre est l'entrée principale indiquée par la marquise qui la recouvre. Les petites serres que l'on voit alentour sont des serres de reproductions destinées à l'entretien de la grande.

Cette installation de serres n'avait pas été primitivement comprise dans le plan du Jardin. C'est à une souscription particulière que l'établissement doit cet embellissement destiné à conserver aux yeux le plaisir des fleurs et de la végétation, alors que tous les autres jardins en sont dépouillés. Pendant les mois de janvier et de février la floraison des camélias fait de cette promenade chauffée un des lieux les plus curieux et les plus intéressants du jardin.

S. M. l'Impératrice a bien voulu assister à l'inauguration des serres le 15 février 1861, et le lendemain, elles ont été ouvertes au public.

Des conférences pendant la saison d'été, faites par ceux de MM. les membres de la Société d'acclimatation qui veulent bien prêter leur concours à l'oeuvre, font connaître le but que se propose la Société, tiennent au courant des expériences en voie d'exécution, et fournissent sur les animaux et les plantes qui se trouvent au Jardin tous les renseignements utiles à leur acclimatation.

Mais pour compléter la pensée de ses fondateurs et répondre à la bienveillance dont il a été constamment honoré par l'Empereur, le Jardin zoologique d'acclimatation, sans s'écarter du but spécial qu'il se propose, veut prendre une part immédiate dans les grands services que le règne de Napoléon III rend chaque jour à l'agriculture française ; c'est dans ce but que l'administration du Jardin vient d'obtenir, en addition à ses statuts, le droit de répandre, par des expositions et des ventes, les animaux et les végétaux de choix, d'origine française et étrangère. Car le perfectionnement des espèces déjà acquises lui a toujours paru aussi important que l'acclimatation des espèces nouvelles ; et elle estime que transporter dans les provinces du Midi ou de l'Est les belles races bovines, ovines et chevalines qui font la richesse de celles du Nord ou de l'Ouest, c'est encore acclimater. Pour atteindre ce but, les projets d'une grande vacherie, d'une bergerie et d'une porcherie, et même d'un chenil (on se plaint généralement que les bonnes races de chiens disparaissent), sont à l'étude.

Tel sera le complément du jardin zoologique du bois de Boulogne, créé, comme l'a si bien dit M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, avec le concours de tous, dans l'intérêt de tous, et j'ajouterai, placé à la garde de tous. »

Descriptif 1912

Extrait de Histoire des Ménageries de l'Antiquité à nos jours, Gustave Loisel, 1912.

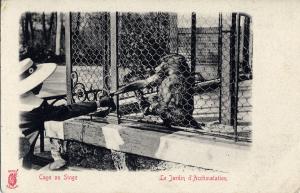

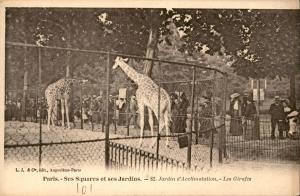

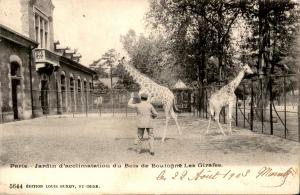

Lire le descriptif complet« Le plan général du jardin, dessiné par un habile architecte paysagiste, Barillet-Deschamps, forme un charmant petit vallon boisé avec pentes douces herbeuses, qui couvre une surface de 20 hectares. Le milieu du vallon est sillonné par une rivière qui s'élargit en petits étangs où s'ébattent en liberté diverses espèces d'oiseaux ; à droite et à gauche de ce cours d'eau se trouvent des enclos pour diverses espèces de ruminants exotiques, en même temps que pour les grands échassiers ; enfin tout le pourtour du jardin est couvert de serres, de salles de fêtes, de restaurants et de divers logements d'animaux : singerie, chenil, bassin pour otaries, maison de kangourous, étables pour antilopes, éléphants, girafes et autruches.

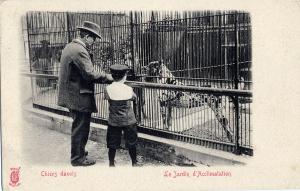

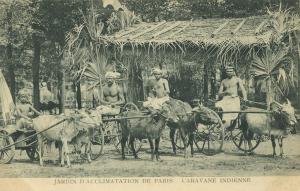

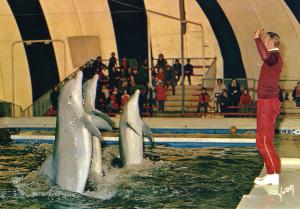

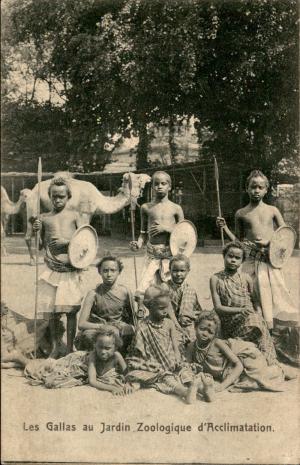

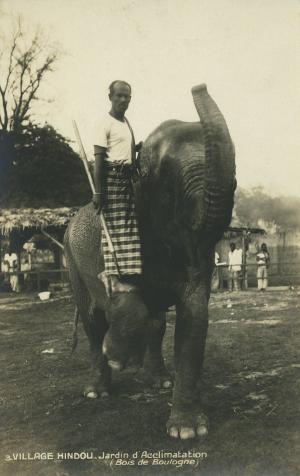

En 1861, la société construisit un aquarium où fut appliqué, pour la première fois, le système à circulation d'eau continue de W. A. Lloyd ; plus tard furent construit encore : un panorama, transformé aujourd'hui en arène pour spectacles d'animaux féroces dressés, un petit musée d'exposition et de vente dans lequel se trouvent aujourd'hui quelques cages de tigres, de lions, d'ours et de panthères, un palmarium, une salle de conférences, etc. Une grande prairie centrale est réservée pour des expositions ethnographiques, et un emplacement de sports est mis à la disposition des visiteurs.

Sous l'influence de ses fondateurs : Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le prince Marc de Beauvau, le comte d'Epresmesnil, Drouyn de Lhuys et Antoine Passy, avec le Dr Rufz de Lavison comme directeur, ce jardin zoologique eut d'abord une belle ère de prospérité et rendit de véritables services à l'acclimatation. A Paris, ses conférences scientifiques vinrent fournir régulièrement, sur les animaux et les plantes, tous les renseignements utiles à l'acclimatation, et tenir le grand public au courant des expériences faites par les membres de la société ; un rucher modèle, un petit établissement de pisciculture, annexé à l'aquarium, et une magnanerie entourée de plantations de muriers, d'ailantes, de ricins, et de chênes y attirèrent un nombreux public curieux et désireux de s'instruire. Un élevage régulier, et d'abord sérieusement conduit, des espèces animales de luxe, de chasse ou de rapport répandit et vulgarisa les meilleurs types pour l'importation et la vente. Cette ménagerie devint bientôt ainsi l'intermédiaire obligé entre les éleveurs de France et ceux des pays étrangers. [...]

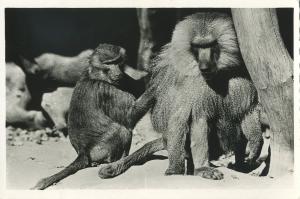

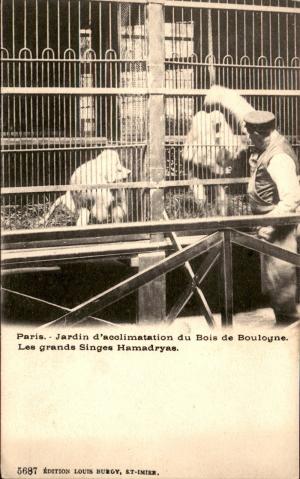

La guerre de 1870, et l'insurrection qui suivit, vinrent porter un coup fatal à ce jardin car tout y fut dévasté pendant les deux sièges que Paris eut alors à subir. Il se releva quant même, grâce à de fortes énergies et au précieux concours d'étrangers, amis de la France. Il se débarrassa peu à peu de ses succursales, tout récemment encore (en 1910) du domaine de Chilly-Mazarin, pour ne conserver que celle toute voisine du Pré Catelan où est logé, dans des étables bien tenues, un troupeau de vaches laitières. La laiterie est en effet un des principaux rapports du jardin, mais la vente d'animaux a beaucoup perdu de son importance d'autrefois. Pourtant sa collection a atteint l'année dernière (1910) le nombre le plus considérable d'animaux qu'on y ait jamais noté, 6 267 individus. Ces chiffres ne doivent pas tromper ; en réalité, il y a peu d'espèces représentées et ce sont en général des espèces communes. Nous signalerons pourtant comme animaux particulièrement remarquables de ce jardin : un élan du Cap qui vient de mourir après 26 ans de captivité, une mule féconde, âgée de 40 ans, un hybride de lionne et de léopard qui fut obtenu il y a quelques temps, 2 très beaux hamadryas achetés adultes il y a 10 ans, 10 lémurs, 2 kinkajous, 2 belles chèvres sauvages d'Espagne mâles, 2 magnifiques hérons soleil ou caurales, qui vivent ici depuis douze ans, enfin une colonie d'une quarantaine de pingouins aux pieds noirs qui provient de 3 couples importés en 1895 du Cap. »

Descriptif 1954

Extrait de Animaux captifs, La vie des zoos, Pierre Loevenbruck, 1954.

Lire le descriptif complet

« Que deviendra le Jardin d'Acclimatation ?

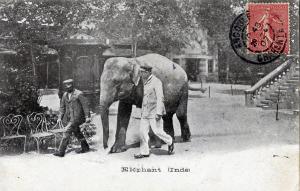

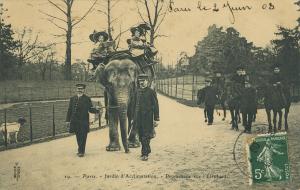

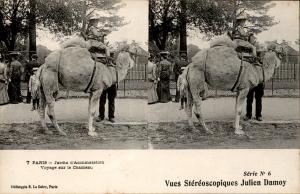

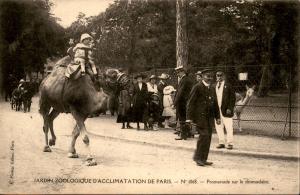

La guerre de 1914 devait porter un coup fatal à notre Jardin parisien du Bois de Boulogne. Tout d'abord les animaux disparurent les uns après les autres et les mamans n'ayant plus le temps d'y conduire leurs enfants et surtout absorbées par d'autres soucis, les promenades à dos de poneys nains, de chameaux, d'éléphants, qui avec les entrées étaient les principales ressources du parc, ne rapportèrent plus rien ou presque.

Cependant, après l'armistice de 1918, un effort fut tenté pour le renflouer. Aidée par la Ville de Paris, la société essaya d'y attirer à nouveau le public et peut-être y aurait-elle réussi sans l'Exposition coloniale de 1931 qui révéla aux Parisiens ce que pouvait être un véritable jardin zoologique et sans la création en 1934 du magnifique Parc de Vincennes.

Auparavant, les administrateurs avaient organisé des attractions susceptibles dans leur pensée d'attirer au Jardin d'Acclimatation de nombreux visiteurs. Un vaste café, un restaurant bien achalandé, attendaient les consommateurs qui avant d'y pénétrer devaient traverser la Galerie du Rire, long boyau aux parois de glaces déformantes qui reflétaient des silhouettes hilarantes, puis de là on gagnait la Rivière mystérieuse, le Zoo des Petits contenant poneys shetland, ânons, chèvres naines, enfin de grandes piscines de barbotage pour les enfants, un toboggan, un waterchute, des jeux de plein air. Il y avait un manège où l'on pouvait monter à cheval, une plateforme de cirque louée à un concessionnaire qui y faisait évoluer des éléphants, des chevaux, des ours, un chenil avec quelques chiens destinés à la vente, des volières encore assez bien fournies et même des cages contenant encore des singes, quelques vieux lions provenant d'une ménagerie en déconfiture et surtout l'ourse Michka, une épave de la guerre. [...]

La guerre de 1939-1945 devait enrayer et définitivement cette fois, la tentative de résurrection du Jardin d'Acclimatation. Actuellement, il ne possède presque plus d'animaux à l'exception de deux ours, trois renards, un blaireau, des chèvres naines et quelques oiseaux.

Le jeudi et le dimanche, il connaît encore une certaine animation, car les mamans continuent à y conduire leurs enfants qui peuvent y jouer en toute tranquillité, mais c'est un triste spectacle que celui des cages vides et des enclos abandonnés. Tout y sent la décrépitude, nous allions écrire le reniement. Aux portes, de vieux employés excessivement courtois vous accueillent encore, mais on devine qu'ils n'ont plus guère confiance dans l'avenir de leur beau jardin.

Et cependant faut-il désespérer ? [...]

Périodiquement, on annonce dans la presse la renaissance du Jardin d'Acclimatation et presque automatiquement quelques jours plus tard, on nous fait savoir que, pour telle ou telle excellente raison, le projet n'a pas pu aboutir. »

L'auteur ajoute en note : « Ce livre était déjà composé lorsque nous avons appris qu'une Société privée s'était créer pour reprendre en main le Jardin d'Acclimatation. Elle projette d'en faire surtout un parc réservé aux enfants et n'a conservé que les rares animaux cités plus haut. »

Descriptif 1961

Extrait de La France et ses animaux, Réserves, Aquariums, Zoos, Marguerite Jouve et Pauline Osusky, 1961.

Lire le descriptif complet

« Aujourd'hui, géré par la Société du Jardin d'Acclimatation, le jardin comporte un parc d'attractions, un parc de jeux pour enfants de 3 à 10 ans, un parc de sports pour leurs aînés jusqu'à l'âge de 17 ans, plus la ménagerie proprement dite.

Là nous trouvons trois lions, deux ours, un guépard, une hyène, des chacals, une belle collection de singes hamadryas, des paons, canards et faisans, des sangliers, des blaireaux, un joli troupeau de chèvres du Sénégal ainsi que des daims mouchetés et, pour la promenade des jeunes visiteurs, des dromadaires et des poneys. [...]

Le personnel du Jardin d'Acclimatation comprend un chef animalier et 40 ouvriers. Le nombre des entrées en 1959 s'est élevé à un million. »

Descriptif 2003

La vocation du Jardin d'Acclimatation a en effet était redéfinie dès 1952 : il doit devenir un parc de promenades, de loisirs de plein air dont les attractions doivent avoir un caractère instructif, sportif et familial. Un théâtre de Guignol est ouvert, tandis que les bêtes fauves, trop bruyantes, disparaissent, et que la fête foraine est continue. Le Jardin d'Acclimatation est ainsi réaménagé au cours des années 1960. Quelques espèces animales sont tout de même présentes aujourd'hui encore.

Lire le descriptif complet

Une des dernières installations animalières est une grande volière, construite en 1860. Elle est composée d'une rangée de volières, au nombre de 21 à l'origine, et de deux pavillons carrés aux extrémités. Sa longueur totale est de 65 mètres sur 5 mètres de hauteur. L'aménagement intérieur de ces volières comprend beaucoup de végétation.

Les espèces présentées dans cette structure sont les suivantes : tourterelle turque (Streptopelia decaocto), paon bleu (Pavo cristatus), lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus), poule nègre soie (Gallus gallus), faisan doré (Chrysolophus pictus), perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus), conure de Patagonie (Cyanoliseus patagonus) et pigeon capucin.

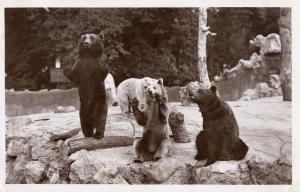

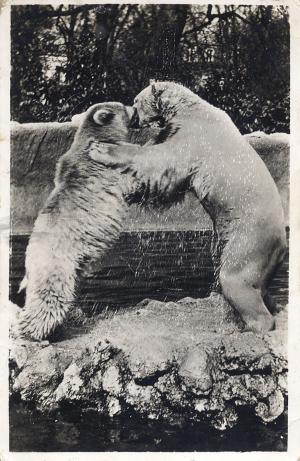

Un couple d'ours bruns (Ursus arctos) est présenté dans un enclos bétonné. L'aménagement intérieur se compose d'un plateau rocheux séparé des visiteurs par un fossé accessible aux ours. Un écran rocheux cache les accès à la maison qui se trouve à l'arrière.

La petite ferme, aménagée en 1971, a pour but d'initier les jeunes citadins au monde rural. Cette reconstitution d'une ferme normande regroupe plusieurs corps de bâtiment et différents enclos. Le premier bâtiment abrite des clapiers et une porcherie. Un enclos est accolé au second et est occupé par une basse-cour. Le troisième est une bergerie. Enfin, trois grands enclos sont occupés par des moutons, des vaches et des ânes. Un groupe de lamas (Lama glama) vit à proximité de la ferme dans un grand enclos.

Des daims (Dama dama) sont présentés dans une autre partie du parc et sont accompagnés de chèvres.

Le Jardin d'Acclimatation accueille aujourd'hui beaucoup plus d'attractions que d'animaux. On pourrait noter, par exemple, la présence à une centaine de mètres de l'enclos des ours d'un stand de tir tout à fait particulier. Un rail fait circuler des têtes d'animaux (tels que panda géant, ours polaire, otarie, chouette, serpent, léopard...) en face des visiteurs. Ceux-ci sont invités à tirer à l'aide d'un fusil à fléchettes.

Quelques mètres plus loin, un autre stand pourrait attirer notre attention. Il s'agit d'une pêche de petits canards en plastique, attraction typique de toute fête foraine. Le gain, habituellement un quelconque jouet, est ici un poisson vivant. De petits aquariums et de la nourriture sont proposés à la vente sur le même stand.

En conclusion, Le Jardin d'Acclimatation fait partie de notre patrimoine zoologique du fait de son histoire intéressante. Il n'est plus aujourd'hui un espace zoologique que par la présence de quelques animaux exotiques éparpillés au milieu des manèges et attractions.

Galerie d'enclos 25 juillet 2003

Guides

Livres

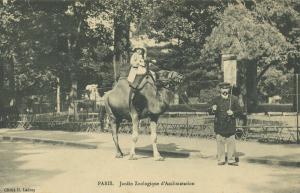

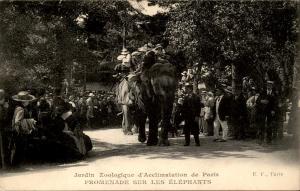

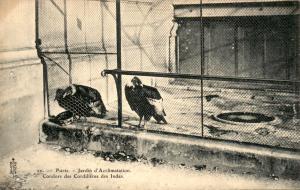

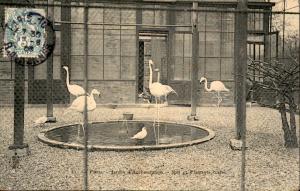

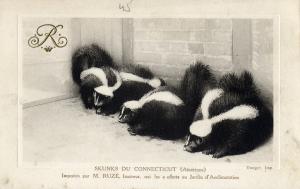

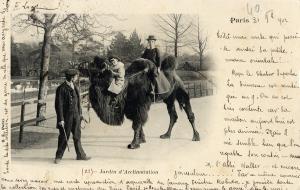

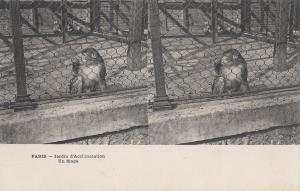

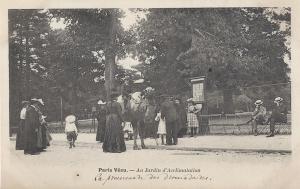

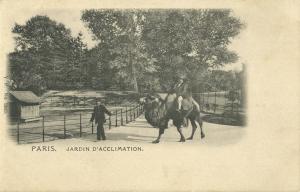

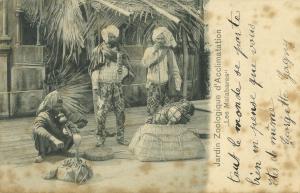

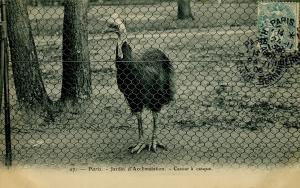

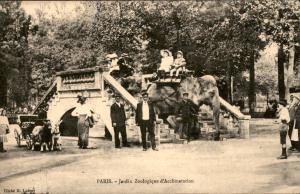

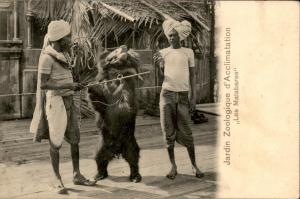

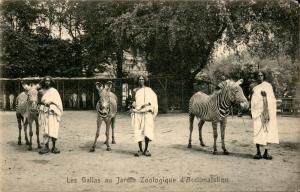

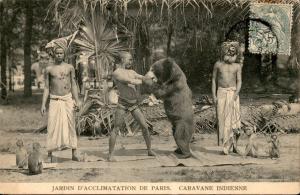

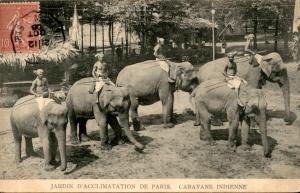

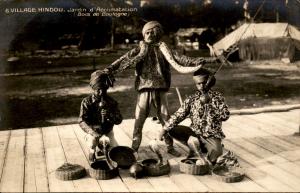

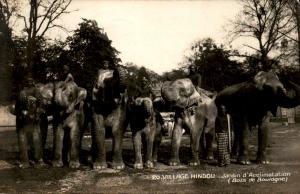

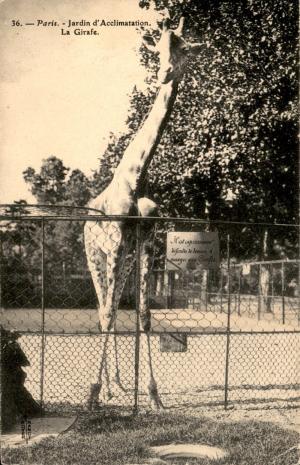

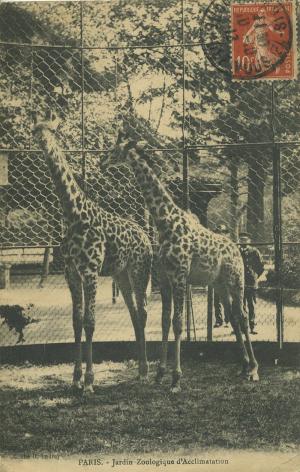

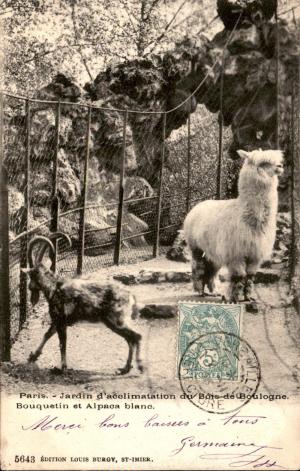

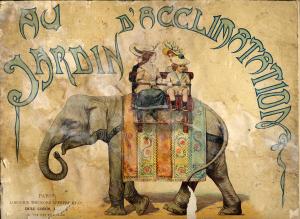

Cartes postales